光が抑えられけっして明るくない場所の中、その中央に置かれてあるリングにだけ光が集中している。

その空間には2千人くらいの人がいた。客席の埋りは10割。立ち見が出るほどの賑いで人気はかなりあるんだと思う。何人かは声を出して応援し、多くの人は試合の合間に拍手を送っていた。

親父は椅子に座り休んでいた。股を開き、両肘をロープの上に乗せ、だるそうに体をコーナーポストにもたげている。

相当疲れが溜まっているんだろう。試合が始まって19分。親父は真っ向から相手と打ち合い続けていた。家ではのんびりとしている親父は今力強いファイターになっている。

ブザーが鳴り、親父はだるそうに椅子から立ち上がった。セコンドから口にマウスピースをはめこまれ、ゴングが鳴るのと同時に相手へと向かっていった。

乾いた音が何度となく響き渡る。場内の最上段に座っていてもその音はしっかりと聞こえてくる。

初めは、どきどきしながら親父を見守っていたけど、何発パンチをもらっても同じことを繰り返しているから失礼だけど、ほんの少しだけ、飽きがきていた。

英三は隣を見つめた。薫は不安げな表情をしている。1Rからずっとだ。薫のおじさんも頑張って戦っている。

親父と薫のおじさんは俗にいうライバルという関係だ。二人は何度となく、試合をしてきた。二人が戦った回数は今日で5回目になる。2勝2敗。そのあとが長かったよと親父は数日前にしみじみと語り、実に嬉しそうな表情を見せた。つまりは男同士の友情ってやつだ。そのへんはよくわかんないけど。

二人がベルトを賭けて戦うのはこれが4度目になる。そのうち一度は世界のベルトも含んでいる。前回の試合は薫のおじさんが日本のチャンピオンで親父が挑戦者だった。試合は薫のおじさんが鋭い左ジャブで試合の主導権を握っていたが、逆転KOで親父の勝利となった。

数週間後、薫のおじさんは練習の最中にアキレス腱を切る大怪我をした。年齢が年齢だけに引退も考えられたけど、薫のおじさんは現役でいることを選んだ。

それから、8ヶ月後、薫のおじさんはリングに復帰した。前のようなフットワークを使った華麗な闘いかたはできなくなっていた。それでも、薫のおじさんはリングの上で闘う。その間、親父はずっと日本チャンピオンのベルトを守り続けた。薫のおじさんが怪我から復帰して2連勝、そして今日再び親父と薫のおじさんは日本タイトルマッチを行うことになったのだ。

英三は改めて隣を見つめた。薫は表情が固まり黙ったままだ。普段、男顔負けの生意気な態度を見せるじゃじゃ馬もやっぱりボクシングの過激な殴り合いにはすっかり気圧されてしまったようだ。

普段からしおらしければいいのにと英三は両手を後頭部に持っていき踏ん反り返った。

英三と代わるように薫は身を乗り出した。

「お父さん!!そこだ!!いけっ!!ぶっ飛ばせ!!」

英三はぽかんと口を開けた。

これが女かよ・・・

雨ニモ負ケズ・・

第1話

「英三!なんなんだよ昨日の試合は」

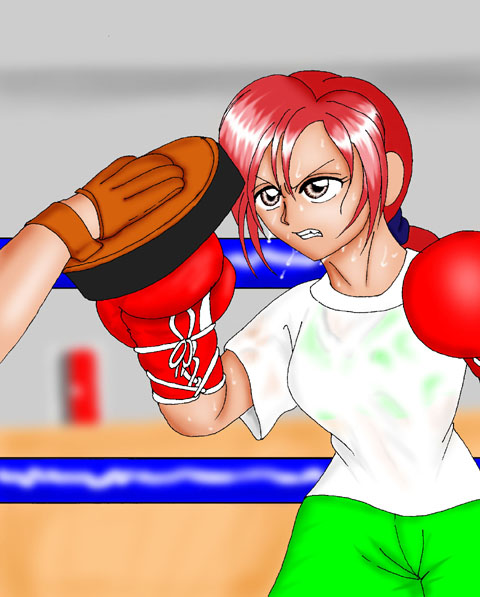

ジムに入り視線を合わせるや薫がつっかかってきた。両腕にはグローブをはめており、汗で耳にかかる程度のショートカットの髪がぐしゃぐしゃになっている。有り余るパワーをサンドバッグにぶつけていたのだろうか。

英三は顔を背けた。

昨日の試合で疲れているんだ。御前の元気をどうにかしてくれと英三は心の中で愚痴った。

「馬鹿の一つ覚えみたいに殴りかかってさ」

「どうして知ってるんだ?」

それまで英三の試合全てに薫は観に来ていたのだが、昨日はどうしても外せない会社の仕事があるとかで薫は試合会場には顔を出さなかった。

「TVでやってたんだよ。チャンピオンに感謝しろよな。2Rで終わったから六回戦の英三まで映ることができたんだから」

「TV受けする試合なんて俺くらいなもんだよ」

「バッカじゃないのか。ボクシングは喧嘩じゃないんだ。ノーガードの打ち合いばっかりやってたらすぐに脳がいかれるんだ」

「わかったよ、次から気を付けるって」

「わかってない、おい待てよ英三!」

薫の説教は一旦始まったらキリがない。英三は相手にせずジムの奥へと向かった。

着替えを終わると再び薫が英三の前にやってきた。

「こんどはなんだ?」

「スパーリングすることになった」

「誰が?」

「オレに決まってるじゃないか」

薫は自分のことをオレという。幼い時からずっとだ。ショートカットでボーイッシュ、爽やかな彼女がオレと使っていても不思議と女を捨てているようには感じられない。むしろ、異性としての魅力に繋がっていることを英三も認めていた。

それだけではない。

英三は何気なく送っていた薫への視線をその頬に意識した。まだ噴き出てくる汗に上気して薫の頬は紅潮している。汗が似合う女というのもそうはいない。

「聞いてるのか英三」

薫は上目使いに顔を覗いてきた。

慌てて視線を外した。落ち着きを取り戻すように意識して声を低くした。

「相手は俺じゃないよな?」

「安心していいよ、本城君だから」

「じゃあ俺に報告したのは?」

「本格的な試合形式なんだって。手加減一切無し。流石にヘッドギアはつけるらしいけど。だからセコンドについてくれよな」

突然のスパーリングを英三は訝しげに思った。ジムの会長である親父は薫がボクシングすることに賛成している人間でスパーリングはよくさせていたが、試合形式のものは今まで一度もさせていない。 あえて危険な真似をさせる必要性にまで至らないからだ。

薫は薫の父親の影響でプロボクサーになろうと考えている。しかし、JBC(日本ボクシング協会)が女子ボクシングを認めていないために日本で女子ボクシングの試合をする道は極端に狭まっているのが現状だ。その数少ない方法がキックボクシング協会の主催している大会の中でボクシングの試合をすることである。それもJBC傘下のボクシングジム所属の選手がキックボクシングの興行に出ることは認められていないので、事実上ボクシングジムに所属している女子ボクサーは日本にはいないことになる。そのために薫は中学生の頃からプロボクサーになるとオウムのように繰り返し、ジムには7年以上通っているというのに未だにプロのリングには一度も上がれていない。

親父の姿を見つけた。隣にいる見たことのない女性と男性のペアと話していた。女性はカジュアルな格好をしており、年齢は30代後半から35の間といったところか。男性はスーツを身に纏っており、髪をオールバックにしてかっちりとした雰囲気がある。こちらも年齢は30前後といったところか。

親父に問い詰めるべきか躊躇していると肩を後ろから柔らかい物で触られた。

振り向くとヘッドギアをかぶっている薫がボクシンググローブをはめた手を英三の肩に乗せていた。

「始まるよ」

問い詰めることはあとにして不承不承薫のセコンドについた。英三は薫のプロに反対の立場を取っていた。薫が殴られる姿など見たくないからだ。もっとも、口煩い薫にはそのことは一度も伝えことはない。言っても無駄なことも十分分かってる。

この試合はというと、ヘッドギアに12オンスのグローブだから安全といえば安全で、そう心配することもでないと英三は楽観していた。

リングに上がった薫は拳を胸の前でばすばす打ち鳴らした。うきうきとしているのが体の動きからも表情からも一目瞭然だった。

そのうきうきした顔をこちらに振り向かせて薫は聞いてくる。

「英三作戦は?」

「いや、いらないだろ」

「良いじゃないか。少しは試合っぽい雰囲気を味あわせてよ」

本城は入門して1年と半年。筋も良く、真面目に通っているからプロテストを受けてもおそらく受かるはずだ。ボクシング歴7年で目を見張るテクニックを身に付けている薫も所詮は女性だ。4回戦レベルの本城には敵わないだろう。

「ガードだな」

「それだけ?」

「打ち合うなよ」

そう言ってマウスピースを薫の口に押し込み煩い口を黙らせた。

「ふがっ・・・」

薫はマウスピースのずれを自らの手で直すと

「あとで覚悟しとけよ英三」

と言い残して身を翻した。

ゴングが鳴り、前へ向かっていく。

インファイトに持ちこもうとする本城に薫は足を使って距離を取った。

目を引くのは薫のボクシングテクニックである。

舞っているという表現が適した華麗なフットワークで薫は本城の攻撃からさらりと逃げる、逃げる。

ジャブで確実にポイントを重ねていった。

しかし、薫に余裕があるのかといえばそうでもなかった。インターバルでコーナーに戻ると疲れ切った息を吐き出して椅子に座る。

男と女では骨格がまるで違う。一発もらっただけでも命取りになりかねない本城のパンチは避けるだけでも相当な体力を消費しているようだった。

長い時間試合をするのは薫には不利だ。試合は4R。薫が逃げきれるのか微妙だった。

最終R、英三の不安が的中し、本城のボディで薫の動きが止まった。連打の前に体を丸ませる。

10秒程、連打を浴びたところでレフェリーが割って入った。

4、5発いいのをもらっただろうか。

薫は肩で息をしているが、まだ足元はふらついていない。

薫がファイティングポーズを取り、試合が再開された。本城のラッシュにまたも薫は防戦一方となった。

また、ガードの合間を縫って本城のパンチがヒットした。細い首がぶっ飛んでいく。血がキャンバスに飛び散った。

英三はタオルを握り締めた。

ここでゴングが鳴る。

二人の間に割って入ったレフェリーが「時間だ」と言った。

「はぁっはぁっ・・」

息を荒げ苦しそうに顔を歪めながら薫がコーナーに帰ってきた。

「ごくろうさん」

握り締めていたままのタオルを差し出した。

薫はヘッドギアを外し英三に渡す、代わりに手にしたタオルで顔の汗と鼻血を拭いた。

「くそっ・・」

悔しがりながらタオルを英三に戻すと、両手で左右のロープを握り体を支えていた。頭を下げて吐く息はまだ乱れている。

試合はトータルで見ればほぼイーブンだが、勝負には負けたと感じているのだろう。6R制ならノックアウトされていたに違いない。それでも、本城相手に3Rまで完封し、4R制では互角にやっていけるのだから薫の実力も女性としては恐ろしい。

「1年と半年で抜かれたのか・・」

薫は独り言のように漏らした。

男には抜かれるのは仕方のないこと。それが分かっていても真剣な思いで練習を重ね、なまじセンスもあるだけに生まれ与えられた肉体の差という理由だけであっさりと実力で抜かれるのは悔しいのだろう。

「プロでも十分通用するのになんでプロを目指さないんだよっ・・・」

本城は大学生で余りある暇な時間をジムにぶつけていた。あくまで趣味だと割りきり、プロになるつもりはないというのが本城の考えらしい。中途半端な思いでプロになっても怪我して止めるのがオチだ。よっぽど強い意志がない限り、本城のように割り切った方が良いと英三も考えている。

だが、薫には本城のように割り切った考えが納得できないでいる。

薫は女性だからという理由でチャンスすらもらえず、不平等な扱いをされているから。

「薫いいか?」

親父に呼び出されてあちらへと駆け足で向かう。

慌しいやつ。

でも、鼻血は出たわけだけど、無事でなによりだった。

ヘッドギアをつけていたおかげで顔の腫れも目立ってはいない。

英三は左胸に手を当ててみた。不覚にも鼓動はまだ激しく高鳴っていた。

「やれやれ・・・これがプロの試合だったら・・」

非力な女性の力とはいえ、ヘッドギアをつけずに12オンスではなく8オンスで殴り合えばKOもできる。

試合でKOされたジムメートの姿を薫に置き替えた。

うつ伏せに大の字で倒され、顔はごつごつと腫れ上がっている。

想像だというのに思い浮かべただけで心臓に悪い。

薫には悪いけど、プロにはなって欲しくないな。

今日の実戦形式のスパーリングで改めて自分の思いを確認した。

「英三!」

またも薫だ。今度は何だと溜め息が漏れながらも薫の声が弾んでいることを怪訝に思った。

薫は目を輝かせ、すっかり晴れやかな顔をしている。

一体何があったのかと気になりつつ薫の言葉を待った。

「やったよ英三、オレの試合が決まったんだっ!」

第2話

ジムからの帰り道、英三は薫と歩きを供にしていた。人の通りの少ない路地に入ると、街灯の数も少なくなった。夜、女性一人で通るには危険なのかもしれない。もっとも、薫にはその心配が及ばないけど。

薫がプロのリングで試合をすることが突如決まった。もちろん、相手は女性でその舞台はJBCが主催する男子ボクシング興行のカードの一つとしてでである。

スパーリングの最中、親父の隣にいた二人組が薫の試合を組んだ人物だ。女性が東邦新聞に勤める記者で男は薫の対戦相手となるボクシングジムのマネージャーだ。

二人は薫の実力を見極めにきたらしい。そして、薫の実力が本物だとわかり、決断した。二人からの申し出をもちろん、薫が断るはずがなかった。

「英三、オレ今すごくわくわくしてるんだ」

薫は嬉しそうに話す。

「これまでボクシングの試合はもちろん、喧嘩すらしたことなかったしね」

─────されたら困る。

「喧嘩したあとに友情が芽生えたってよくあるだろ。ああいうの分かり合えたって感じで良いなぁって思ってたんだ」

─────喧嘩した後に友情が芽生えた試しなんてない。

「ボクシングは喧嘩じゃないけどね。でも、試合を終えた後は分かり合える気がするんだ」

─────それは気のせいだ。

英三は薫の考えにどうにもついていけず頭を掻いた。

「オレの親父と会長見たいにさ」

思わずあっと声を漏らした。

なぜ、薫が殴り合いのあとの友情に憧れているのか分かった。

11年前、親父と薫の父親が最後となる対決、薫のおじさんはハードパンチャーである親父と真っ向から打ち合いを挑んだ。薫のおじさんはそういう試合しかできない体になっていたからだ。

手数ではほぼ互角でもパンチ力が決定的に違う。何度かぐらつくシーンがあったが、薫のおじさんは倒れないでパンチを打ち返していった。

試合は9Rに入った。二人にとって一番辛い時間なはずだ。手数がだんだんと減ってきて、スピードも落ちている気がしないでもなかった。

ついに薫のおじさんはキャンバスに倒れてしまった。それで、ぼけっとしていた英三の心は目が覚めた。英三は咄嗟に薫の顔を見た。流石の薫も掌を口の前にもっていき、青ざめている。薫は今にも泣き出しそうだ。

薫のおじさんはなんとか立ち上がり、引き下がることを知らずまた親父に打ち合いを挑んでいった。

そして、最終Rのゴングが鳴る。親父は左拳を突き出して止めた。薫のおじさんも左拳を親父の拳にがちんと合わせて応えた。二人は満足そうに微笑んでいる。それから、二人は足を止めて打ち合った。薫のおじさんは凄かった。場内に響き渡る親父の強烈なパンチを何発受けても下がらない。前のRでノックアウトされる寸前の状態だったのに親父と互角の打ち合いを演じている。

ゴングが鳴り試合が終了した。

判定になったが、試合の結果は誰の目にも明らかだ。

ジャッジの裁定はやはり親父だった。

しかし、勝利を告げられると親父はすぐさま薫のおじさんのもとにいき、おじさんの左腕を挙げた。

今度は薫のおじさんが親父の右腕を挙げる。観衆は拍手で二人の激闘を称えている。

涙目になってたはずの薫は顔を目を細めて微笑えんでいた。

「良いなぁ、こういうの」

その時の薫の顔は今でも忘れられない。薫は英三の前で初めて女らしい表情を見せたのだ。

それからずっと英三は薫は男の友情を女の視点から惹かれていたのだと当然のように思っていた。 でも、それは間違っていた。薫は女なのにどつき合ったあとの友情に憧れているのだ。

友情に憧れる男などそうはいない。女ゆえの男に抱く幻想が少し極端なのだろうかと英三は思った。

純といえばそうだ。けれど、幻想は所詮幻想だと英三は心の中で呟いた。

「しかし、突然だよな。それに、JBC初めての女子ボクシングマッチになんだって薫なんだ?薫はプロ経験ゼロじゃん」

薫は答えずに空を見上げていた。英三も顔を見上げたが、空には見るべき物は何もなかった。星も月も何もない。

薫は夜空を見ながら夢を思い描いているのだろうか・・・

第3話

暑い太陽の陽射しを浴び、汗を掻きながらも英三は坂道を上っていった。隣には同じく顔から汗が噴き出ている薫がいる。薫はノースリーブの黒いTシャツに濃紺のジーンズといつものようにラフな格好をしていた。

「親父が行くべきだろ。なんで俺が・・」

英三は暑さで苛立っていた。坂道だからというのもある。

「親父さんだって忙しいんだからたまには親孝行しろよな。話し合いっていってもルールの確認程度なんだから英三で十分すぎるよ」

「へいへい。しかし、なんだって対戦相手のジムで話し合いなんだ」

「いいじゃんか。相手のこともよく知れるしねっ」

そんな調子で薫と話しているうちに目的の看板が見えた。

「でけぇジムだな・・・」

英三は5階建ての建物を見上げた。

「まさか、これ全てがジムじゃないよ」

建物の中に入った。通路の奥に行き、左がボクシングジムの入口だった。

大きい、それが第一印象だ。英三のジムの二倍はある。

隅でカメラを首から下げている男と隣だって立っている見覚えのある女性の姿を発見した。東邦新聞記者の祥子だ。

近寄り、挨拶を済ませると早速薫が訊ねた。

「対戦相手の下山睦月さんはどこですか?」

「あそこよ」

祥子は右手でジムの奥を指した。その先に顔を向け英三は目を疑った。ミットを構えているトレーナーの男とそのミットめがけてパンチを打っている女性の姿、いや女のこの姿があった。

「あれがですか?」

英三は戸惑いの声を出した。

「そう」

「まだ18歳くらいにしか見えないですよ」

「17よ」

骨格がまだ成長過程にある彼女の体は線が細かった。頑丈とはほど遠く男のパンチなら受けた腕がすぐに脱臼してしまいそうだ。もちろん、彼女の体は一般的にみればとても健康そうな肉体である。ただ、格闘技をするには少々肉付きが頼りないのだ。

「英三君不服そうね」

「ちょっと若すぎじゃないですか?」

「見た目で判断しちゃだめよ。練習をよく見てないと。私には頼もしく見えるわね」

目を凝らしてミット打ちの様子を見た。

スピード、パワーともに少々物足りない気はするが、動きは様になっている。ボクシングの基本はできているのだろう。

「まあ基本はできてはいるけど」

「ボクシングの試合にはなると思うわよ」

ミット打ちが終わると彼女はグローブを外しタオルで汗を拭くとそのままこちらにやってきた。

「どうも、お待たせしてしまいました」

彼女は練習着のままだった。ボクシンググローブを外しただけである。

今まで練習をしていたのだから、当然に汗が体中からから滲み出ていた。Tシャツがぴったりと肌に付き、肌を露にしている。

「だいぶ激しく練習してたみたいね。着替える時間待ってるわ」

「いいんです、また練習に戻るし」

そう言いながら彼女はにこっと笑った。

美少女は汗で髪が乱れても美しいものだと英三は思った。化粧をする必要のない肌はとてもきめ細やかで柔らかそうだ。

「睦月ちゃんお兄さんは?」

「兄は5階です」

どうやらこの建物は全て下山ボクシングジム所有のものらしい。弱小ジムに通っていると発想のスケールまで小さくなるなと英三は小さく息を付いた。

「兄というのは?」

薫が訊ねた。

「下山さんのことよ。ほら名字が同じじゃない」

「あぁっ」

英三にはまったく分からない。

エレベーターで5階に付き、4つあった中の左奥の部屋に入った。

6畳ほどの広さの部屋には机と長いテーブルを間にしてソファーが2つ置かれてある。ベルトを巻いたボクサーの額縁に入れられた写真が数点、壁の高い位置に並べて飾られている。真っ先に校長室という陳腐な言葉が頭に浮かび上がった。

オールバックの男は背を向けて立っていた。それを見てなるほどこの男が下山睦月の兄なのかと英三は合点がいった。

下山兄が振り向く。

「済みません、わざわざこちらまでおいでいただいてもらい」

5人が椅子にソファーにこし掛け、試合の交渉が始まった。

といってもほとんどがすでに分かっていたことである。

試合の日は今から一ヶ月半後、後楽園ホールの第3試合。

ルールは8オンスのグローブに8Rスリーノックダウン制。

「一つ大事なことを確認しておくけど、これまでキックの興行で行われていた女子のボクシングの試合ではすぐにロープダウンを取っていたわ。でも、あなた達の試合はよっぽど長い時間連打を浴びていない限り、ダウンを取られないと覚悟しておいてもらいたいのよ。あなた達は男子と遜色のない試合をしなければならないの」

「大丈夫です」

まず、薫が力強く答えた。

「うん、大丈夫」

睦月は表情を変えずに淡々と答えた。その姿に若いのに落ち着いた女の子だなという印章を英三は持った。

「これで終わり。最後に立ち上がって握手してもらおうかしら」

薫と睦月は立ち上がり握手を交した。その姿を祥子付き添いのカメラマンが写真で何枚か撮った。

「あと、ファイティングポーズも欲しいわね」

年の甲か言葉のイントネーションの使い分けだけで祥子は人を乗せるのが上手い。

祥子の指示に従って向かい合い、二人はファイティングポーズを取った。美少女二人(薫も外見は10代で通用するのだ)がマスコミの前で対決のパフォーマンスを演じるのも悪くないなと英三は思った。

それで話し合いは終わった。

祥子とカメラマン、薫と英三は建物を出た。

「家まで送るわよ」

祥子は車の後ろのドアを開けた。断る理由も無いので英三は送ってもらうことにした。それに一つ祥子に聞いておきたいことがあったのも思い出した。

「樋口さん、女子の試合が男子の興行の中に組み込まれることになったのはなんでですか?あと薫と下山睦月が選ばれた理由も」

「会長に話してももらってないの?」

英三は薫の顔を見た。薫は俯いている。

「理由は単純よ。世界チャンピオンが3年以上いない現状にファンの客足はすっかり遠のいたわ。JBCも前と違って台所事情は辛いのよ。だから、私達の提案にも断れなかったの」

「提案?」

「世界チャンピオンの娘をデビューさせることよ」

英三は眉を持ち上げた。

「しかも、人気は抜群だった水野アキラの忘れ形見。話題性は抜群だわ」

「待ってください、それじゃ薫は客寄せパンダじゃないか」

「それは薫ちゃんの了承済みよ」

「本当なのかよ薫」

「うん。それは初めて会った時に言われた。いいんだ、試合ができればどんな事情があったって」

薫は元気良く振舞おうとして笑顔を作ったが、それは不自然で無理していることを知らせているようなものだった。

「スター性というのもプロには大事な要素よ。英三君、あなただって父親のおかげで必要以上にスポットを浴びているじゃない。この前のTV中継で放映されたのも父あってのものを忘れちゃだめよ」

「俺は俺だ。薫だってそうだ」

「残念ながら周りはそう見ないのよ」

それっきり英三は黙った。その後、車の中を支配したのは気まずさだった。

第4話

睦月は電車の中で座席に座り、小説を読んでいた。小田急線の各駅電車は急行と違い、いつも座られる。

窓の外を見ると丁度高級な住宅街だった。緑がそこそこにあり、人気の少ない街並みはどこかゆとりがあるように感じられる。小説を読み、時々、気分転換に窓の外の光景に目をやるのを睦月は気にいっていた。

電車の揺れに身を任せているだけというのも時間の無駄に感じられ、ここ最近は登下校で小説を読むのが習慣だった。

「下山さん」

小説を開いたまま睦月は顔を上げた。クラスメートの小宮山君だ。睦月よりも小さい小宮山君は身長160センチに満たない小柄な少年だ。運動が苦手でいつも、本ばかり読んでいる印象があった。

「同じ電車だったんだね。隣いい?」

小宮山君は少し頬を赤く染めて訊いた。

「うん」

睦月はそのまま本を読み続けた。

「何の本を読んでるの?」

「沖田俊介のR・E・D」

「読んだことないな。それ面白いの?」

「まぁまぁかな」

それっきり小宮山君は黙ってしまった。考え事をしているかの表情は話す言葉を探しているのだろう。

「下山さん、実は僕知ってるんだ」

小宮山君の声は少し震えていた。

「知ってるって?」

空気が変わっていても睦月は平然と訊いた。

「下山さんこれからボクシングジムにいくんでしょ」

「そうだけど」

それでも睦月は平然としたままだ。

「部活で体を動かすのじゃ物足りないの?下山さんに相応しいスポーツは他にたくさんあると思うよ」

睦月はきょとんとした。

───────小宮山君はあたしのことを虫も殺すことの出来ない心優しい女のこと思っているのかな。たとえ、物にでもパンチを打つなんて下山さんには相応しくないって。

だとしたらサンドバッグやミットだけじゃなくて人も平気で殴っていることを告げたら小宮山君は卒倒してしまいそうだ。

「そんなことないよっ」

「じゃあ痩せるために?でも、下山さんは今のままで十分だと思うよ」

睦月はにっこりと微笑んだ。

「ボクシング楽しいよ」

「えっ・・」

電車が止まった。睦月は立ち上がり、小宮山君に顔を向けた。

「また明日ね。小宮山君」

そう言い残して睦月は電車を出た。

どうも、小宮山君は時代錯誤した女性のイメージを持っていて、睦月に重ね合わせている。

女性らしい振る舞いを意識したことなどなかった。わざわざイメージを作る必要なんてない。自然であることが一番だと睦月は常々思っているのだから。

それでも、小宮山君は睦月のことを誤解している。野蛮な行為などするはずのないしおらしい女のこという美化したイメージを作り上げてしまっている。

そう思われるのも悪いことじゃないと睦月は思った。異性として特別な感情を持たれることも。

おそらく、小宮山君は頭が固いのだろう。

女性が人を殴ってはいけない。

女性がボクシングなんてするもんじゃない。

女性に殴り合いなんてできない。

女性はボクシングに向いていない。

そう考える人の数が多いからこそ、日本では女子ボクシングが認められていなかった。

ボクシングをする女性の心を度外視した男の思い上がりだと媛子お婆ちゃんは常々言っている。

逆に睦月は男性の考えよりも女性がボクシングをどう思っているのか、どちらかといえばそっちに興味を持っていた。

ボクシングをすることに抵抗を感じる女性は多い。では、ボクシングジムに通っている女性も相手を殴 ることには抵抗を感じている人は多いのか?

もし抵抗を感じる人が多いのなら──────

睦月にはわからない感情だった。睦月はボクシングに抵抗を感じたことなどなかった。人を殴ることにも抵抗を感じない。

ボクシングをすんなりと受け入れることができたのだ。

たとえ、殴ることに抵抗をかんじる女子の数が多いとしても睦月は自分は自分だからと困惑はしないだろう。周りと考えが違おうが同調しなければならないという考えは睦月にはなかった。

その睦月も試合が決まり、少なからず恐怖心は抱いている。それがどの程度なのかは睦月自身もわからない。

そんな時には対戦相手である薫のことを考える時もあった。

彼女はどうしてボクシングを始めたのか?

対戦相手に興味を寄せるのも面白いことだと睦月は感じていた。

薫の外見が美しいからかもしれない。もし、薫が男と区別も付かないような外見をしていたら興味は湧かなかっただろう。

でも、今一番睦月が興味を持っているのは、試合が終わった後、自分がボクシングをどう思っているかだった。

今は嫌いではない。どちらかといえば気に入っている。

睦月が持っているボクシングへの思いはその程度にすぎない。

第5話

エレベーターが一階に到着した。中に入り、ドアを閉めようとして再びドアが開いた。

ドアが閉められると、柑橘系の甘い匂いが狭い空間に広がり、睦月の鼻をくすぐった。睦月の嫌いな匂いである。

睦月は5階を押した。

「お兄ちゃんも5階?」

「ああ。媛子婆さんのところか?」

「うん」

エレベーターが昇っていく。

「あと10日だな。自信はどうだ?」

「わかんない。こればっかりは試合してみないと」

玲人が唇の右を吊り上げた。

「どうだかな。負けるわけが無いって顔してるぜ」

「そんなことないよ」

5階に到着した。

「婆さんの期待を裏切らないことだな」

と言い残し、玲人はエレベーターを出て行ってしまった。

睦月もエレベーターを出て、目的の部屋へと向かった。

2度ノックをして、返事が聞えると中に入った。

媛子おばあちゃんは部屋の奥にある机に座っていた。

「どうしたんだい?機嫌が悪そうじゃないか」

「うん」

「玲人か?」

「うん、お兄ちゃんは苦手」

「あいつも困ったもんだ」

媛子おばあちゃんが立ち上がった。媛子お婆ちゃんは70歳だというのにすらりとした体のスタイルを保っている。

「こっちへおいで睦月」

媛子お婆ちゃんの手招きに、睦月は近付くと、二の腕を握られた。

「良い筋肉だ。余計な脂肪が一切無く引き締まっている。パンチにスピードとパワーが乗るね」

媛子お婆ちゃんは満足そうに笑みを浮かべた。

「勝てそうかい?」

「勝てるよ」

「そう、当日が楽しみだよ。あと、10日。年甲斐も無く興奮してるよ。昔を思い出すんだ」

それでいつものようにお婆ちゃんの昔話が始まった。

媛子お婆ちゃんの昔話。

それはとても本当とは思えない話だ。でも、媛子お婆ちゃんは嘘を言う人間じゃないし、ぼけているとも思えない。

戦後、媛子お婆ちゃんはバーで働いていた。そのバーはGI(米軍)相手にした店で売り物は女性同士のボクシングだという。媛子お婆ちゃんもリングに上がり、見世物としてボクシングをした。見世物といっても手加減無しの真剣勝負。スタンディングダウンもスリーノックダウンもTKOもないのだから男子のボクシングよりも酷だったほどだ。媛子お婆ちゃんはその中で一番強くチャンピオンとして君臨していた。

だが、ボクシング・バーは長くは続かなかった。媛子お婆ちゃんが働き始めてから3年で潰れ、お婆ちゃんは路頭に迷った。そこで、次に行動を起こしたのが女子ボクシング団体を設立し、興行することだった。でも、JBCの圧力で団体は解散させされ一度も試合ができないままに日本の女子プロボクシングプロ化計画も終わった。

これが本当の話なのか睦月には判断しかねていた。現実から離れすぎている。

ただ、媛子お婆ちゃんが未だに女子ボクシングの成功に執着していることだけは確かだ。

JBCの圧力で女子ボクシング団体を潰された後もお婆ちゃんは女子ボクシングをプロスポーツとして成り立たせることを諦めていなかった。実業家のお爺ちゃんと結婚し、莫大な資産を手にしたお婆ちゃんはボクシングジムの経営者となった。そして、チャンスを探っていたのだ。

睦月が媛子お婆ちゃんが経営するボクシングジムで練習を始めるようになったのは高校に入学してすぐだ。春先、睦月は部活に入部して早々に先輩達と揉め事を起こし、一週間で退部届を出した。わずらわしい人間関係に縛られずにスポーツできる場所はないかと考えていた睦月がすぐに思いついたのが媛子お婆ちゃんの存在だった。金も取られないし、媛子お婆ちゃんが経営しているのなら居心地も悪くないだろうと睦月はボクシングジムでボクシングの練習を決めた。練習といってもボクササイズ程度のものである。週に3回のペースで睦月はボクシングジムに顔を出した。たまにだけど、媛子お婆ちゃんがアドバイスを送ってくれたりもした。媛子お婆ちゃんのアドバイスは的確で指導する姿だけ見ると昔見世物のボクシングをしていたのも本当なんじゃないかと思えてくる。それから3ヶ月が過ぎ、お婆ちゃんが真剣な表情である話を持ちかけてきた。

「睦月、プロボクサーとしてやってみないかい?」

うんと言ったのは、ボクシングが大好きだったからというわけではない。ボクシングは気に入っている。その程度にしかすぎなかった。それでも、お婆ちゃんの話を受け入れたのは風格の漂うこのお婆ちゃんが好きだからだと睦月は思っている。

「じゃあお婆ちゃんあたし帰るよ」

媛子婆ちゃんの長い昔話も終わり、部屋を出ようとした。

「睦月、ボクシングは気に入ったかい?」

睦月は振りかえる。

「まあまあかな」

媛子お婆ちゃんが右の頬を緩ませた。

「正直で良いね。でも、試合をすれば絶対好きになる。御前はあたしの血を引いているんだから」

ワンルームのマンション。薫は壁に背をもたらせながら胡座を掻いてTVに目を向けていた。

TVの画像にはボクシングの試合が映っている。

それは親父と英三のおじさんが最後に闘った試合だ。そして、親父の現役ラストマッチでもある。

試合は第9R、もう立ってるのもやっとなのに親父は英三のおじさん、つまり会長と殴り続けている。顔はもうもうボコボコで酷い有様だ。

薫はにやけた。

柄にも無く熱血しちゃってさ・・。

会長のパンチについに耐え切れなくなり、親父がキャンバスに沈んだ。立ち上がったあと、さらに猛攻を浴びて後ろへ下がりコーナーポストに背中がぶつかった。

薫が何度となく目を奪われたシーンはここだ。

親父はステップして会長に向かっていく。迎え撃ちに出た会長のパンチを体を斜めに大きく傾けて避け、距離を一気に縮めながら傾きの反動を利用して大きく振り被ったフックを会長に当てた。

体を斜めに傾けることで移動力と攻撃力をより高めるウィービングを進化させた技、シフトウィービング。

インファイターの道を選んでもそれでもなお、華麗なテクニックで対抗しようとするあたりが実に親父らしかった。

シフトウィービングに魅入られた薫は遊び感覚でしょっちゅう真似をしてみたことがあった。だが、離れて闘う薫のボクシングには相性が悪く、真似事ができるようになってもファイトスタイルには上手く取り入れられなかった。その時ほど自分がインファイターだったらと思ったことはない。

親父と会長の試合はシフトウィービングによる1発で再び互角になった。

そして、最終R。二人の殴り合いがまた始まる。足を止めて殴り合う。薫は画面にさらに深く魅入った。

親父、どんな思いで殴り合ってるんだ・・・

何度聞いても親父は答えを教えてくれはしなかった。初めて聞いてみたのは親父が引退した試合のすぐ後だ。

「お父さん、英三のおじさんとは試合する前から仲良しだったの?」

「どうしたんだ急に。ボクシングは嫌いだったんじゃなかったのか」

「そんなこといってないもん」

薫は頬を脹らませた。

「それより英三のおじさんのこと」

「仲良しってわけじゃないぞ」

「だって試合の後、仲良くしてたよ」

「俺は礼儀が良いからねぇ」

親父がおどけてみせた。

「嘘っ。お父さんと英三のおじさんはライバルなんだろ。いつも英三が言ってるよ」

「それはあるかもなあ」

「いつからそうなったの?」

「なんだ今日はやけにボクシングの話を持ち出してくるな。やりたくなったのか?」

「オレが?」

「薫が」

「やってもいいよ」

薫は顔を赤らめる。それを見て親父は声をくすくすと笑う。

「そうか、楽しみにしてるよ薫。ジムを持ったら薫がジム第1番生だ」

親父が冗談半分で薫と交した約束が実現することは無かった。その4年後に交通事故で帰らぬ人になってしまったからだ。

ボクシングの話を持ち出すたびに親父は話をはぐらかした。だから、親父がどんな思いでボクシングをしていたのかも、英三のおじさんとの関係も詳しくは知ることができなかった。

親父が生涯を捧げたボクシングってどんなスポーツなんだろう・・・。

そう考えるたびに浮かんでくるのは親父と英三のおじさんが試合後に称え合ったシーンだ。

薫がボクシングに興味を持つきっかけになったシーン。

ボクシングでなくても、スポーツは闘い合ったお互いを称え合うものに違いない。

ただ、散々殴り合ったあとでもお互いを称えることができるという点にどうしてかとても惹かれるのだ。

それに親父の気持ちを少しでも知りたかったというのもあった。

薫が英三のおじさんがトレーナーをしているボクシングジムに通うようになったのは親父が死んでから二ヶ月後、薫14歳の時である。

「ついに明日だよ親父・・」

画面の親父へ向かって薫は呟いた。

プロのリングに上がることを希望してから実現するまでに4年が経過した。キックの団体で女子ボクシングをするのも一つの選択肢だったが、薫はずっと拒否を続けた。試合の相手がキックボクサーであることが大半のケースだからだ。違う方向に進む線と線が一瞬交わるだけ。そして、試合が終われば二つの線はまた違う方向へと進んでいく。二つの線が同じ方向へ向かうわけではない。単にその場だけの出会いにしかすぎない。

でも、同じ方向に進めるレールと対戦相手と出会えた。ついにスタートラインに立てるんだ。

明日ボクシングを感じてくるよ親父・・・・。

第6話

壁にもたれながら英三は薫の様子をずっと見ていた。薫は椅子に座って目を瞑っており、集中力を高めようとしているように伺えた。

「そろそろグローブをつけるか?」

「はい」

拳にグローブをはめられテープがぐるぐると巻かれている間、薫は嬉しそうにしていた。

グローブをはめているのとはめていないのではやはり気持ちの持ちようが変わってくるのだろう。

薫はグローブががっちりと固定されると、左右の拳同士を押し付けてグローブのナックルの感触を確かめた。スパーリングの12オンスと違い試合用は8オンスだ。グローブをつけることによって裂傷を減らす効果はあるが、逆に腫れやすくなったり、脳震盪を起こしやすくする効果も生み出す。グローブが攻撃力の低下ばかりに作用するわけではないのだ。

薫は立ち上がり、壁を向いてシャドーを始める。暫くして、係りの者が部屋に入り、出番を告げられた。

「準備はできたか?」

「はいっ」

振り向いた薫の顔は適度に緊張感を含んだボクサーの顔になっていた。

親父がドアを開け薫、英三と続いた。通路を歩いているとその奥からはBGMが聞えてくる。その音は扉に近付くにつれ大きくなる。体の芯にまでずしりと響くメロディ。確認するまでもない。QueenのWe will rock youだ。

音楽が鳴り止むと、今度はBon joviのIt's my

lifeが流れ始めた。薫が愛聴している曲である。

扉を開け試合会場に入ると歓声と拍手が沸き起こっていた。第5試合では考えられないほどの盛り上りである。それだけ観客の注目を集めているわけであり、女子ボクシングを受け入れられていることでもあった。

白けた空気が漂う中で試合しなければならない最悪の事態は免れた。これで対戦相手と思う存分闘えるにちがいない。

その対戦相手下山睦月は一足先にリングに上がっている。デビュー戦だというのに裾が膝まで届かない短めのガウンを身に羽織っている。フードは頭から外しており、可愛い顔を隠さず見せている。

睦月のガウン姿は着こなしているというより着せられているといった感が強かった。強さを連想させる効果はまったく生んでない。だが、可愛らしさをさらに増幅させている効果は出している。それが相手側の狙いなのか英三には判断がつかなかった。

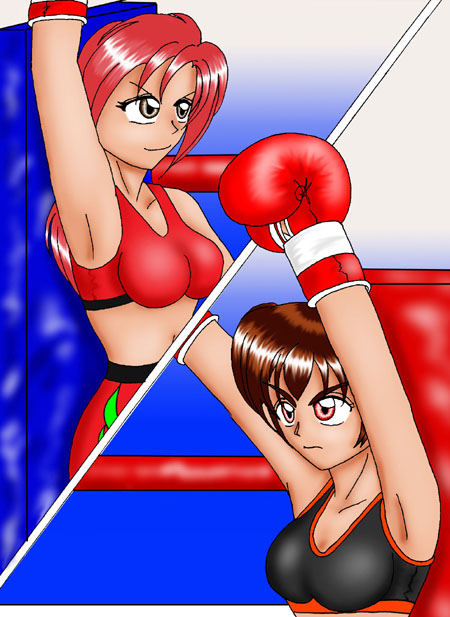

薫は何も羽織らず上下黒で統一したスポーツブラとトランクスを着ている。その姿はとても似合っているが、華やかさという面では睦月に負けている。これは仕方ない。リングに上がれば薫が主役になると英三は信じている。

薫がリングに上がり、役者がリングに揃った。

「青コーナー下山ジム所属下山睦月~!!」

名前がコールされると、睦月は右手でガウンを脱いだ。中から出てきたのは、スポーツブラに下はスパッツで体のラインが強調された艶やかなコスチュームだ。

場内が一斉にざわめく。

観客の声に応えるように睦月は右腕を突き上げる。

「赤コーナー吉井ジム所属水野薫~!!」

薫が両腕を高々と上げた。薫にも声援が飛ぶ。コスチュームで差を付けられても客の関心はやはり薫にある。

水野アキラの娘、水野薫。

気に入らないが、客の関心を集めるに効果は絶大だ。

できれば薫にはリングに上がって欲しくなかった。

だが、試合が決まって後戻りできない以上は親の七光りとは言わせない完璧な勝利を薫が勝ち取ることを英三は強く望んでいる。

両者がリング中央に呼ばれた。

対峙するや薫は睦月の顔を睨み付けた。闘争心を相手にぶつけ気合い十分だ。薫の睨みに睦月はどういった顔を見せているのだろうかと確かめてみると、その顔は驚いたことに自然体そのものだった。緊張しているわけでなく、闘志を剥き出しにしているでもない。どうして薫はあたしのことを睨んでくるのか不思議だと感じているかのように睦月は普通に薫の顔を眺めていた。

リング上とは場違いな態度を取る彼女の姿が英三には異様に映った。

これからボクシングの試合が始まることを彼女は把握しているのか、そんな疑問すら湧いてきてしまう。

二人は身を翻し、薫は赤コーナーへと戻ってきた。薫の表情は丁度良い緊張感と闘士を纏っているようで、睦月の態度を気に止めてはいないようだった。相手がどうあれ自分のボクシングをすればいいと考えているのだろうか。

「いよいよだね」

喜びを噛み締めるように薫が口を開けた。

「プロの世界を感じてくるよ」

「ああ、満喫してこいよ」

そう言うと英三は薫の口に白いマウスピースをくわえさえ、薫が自分の手で口元を触り調整した。薫の上唇が盛り上り、表情が一弾と引き締まったように見えた。

試合の準備は全て整った。青コーナーに体を向けていた睦月も振り返る。自然体だった睦月も眉が斜めに上がっており、力の込められた表情に変わっていた。それは薫と同じくボクサーの顔である。

ゴングが鳴り、ついに試合が開始された。

薫はコーナーを飛び出して行った。睦月も同様にコーナーから勢い良く出てきて、元気の良い二人は 早くもファーストコンタクトを展開した。

高く、そして乾いた音が生じると薫が後ろへ飛び下がった。その場で動きの止まっている睦月の右の頬が僅かに赤い。

薫が左のジャブをヒットさせたのだ。

止まったまま動かない睦月の隙を薫は見逃さずにインステップして左ジャブを2発、フィニッシュで右のストレートへと繋いだ。

左のジャブ2発はクリーンヒット、最後の右ストレートは流石にガードされたが、ガードの上から爽快な打撃音が発せられた。睦月の体から汗が飛び散り、コンビネーションの威力を見せつけるに十分だった。

その効果は絶大で薫は僅か10秒で客を味方につけるのに成功した。

観客席からはざわめきが止まらない。早くも薫に喝采の声を送る者も現われた。この試合に関心はもっていても闘う二人の実力に関しては半信半疑、いや、おそらくは冷ややかな目で見ていたのだろう。

──────客寄せパンダじゃないってことを観客にもっと見せつけてやれ薫。

英三の思いに応えるように薫は前へ出てきた睦月の攻撃をかわし、ジャブへと繋げていく。パンチを当てては距離を取り、相手の間の隙を見つけては自ら攻撃へと転じていく。相手がラッシュに慣れた頃にはその場所から姿を消す。

薫は攻防一体のボクシング、ヒット・アンド・アウェイを軸に理想的なアウトボクシングを展開した。

薫のスピードはとにかく速い。それは体重移動が上手だからゆえに動く方向を変える時に少ない時間で次の行動に移れるのだ。

体重移動とリズムのあるステップ、その足さばきと上体の動きが上手く合わさることで華麗なアウトボクシングが生まれる。

その三つの条件を全て薫はクリアーしている。アウトボクシングの技術だけなら男子の8回戦とも遜色は無いレベルに薫のボクシングはあるのだ。

睦月のパンチをかわした薫が左ジャブを、そこから左に移動してもう一発左ジャブと連続してヒットさせた。

睦月はかまわず突進して大振りの右ストレートを放つ。もちろん、薫はスウェイして鮮やかに避ける。

もう一発ジャブを当ててやれ。

しかし、先に次の行動に移れたのは睦月だった。今度は左のストレート。それを避けるとまた睦月が右ストレートを放つ。

薫の前髪がふわっと上がるも寸前のところで避けている。

危ねぇ・・・

英三はほっと息を付いた。

睦月のパンチが見かけと伴わない迫力のあるものだと感じたのは気のせいか?

薫の顔から一滴の赤い雫が落ちていくのを英三はこの目で捉えた。そのあとにキャンバスに赤い染みが出来あがった。

まさかと思い英三は薫の顔を見てあっと口を開けた。

薫の鼻孔からは血がたらりと流れ落ちている。

かすっていたのか?それにしたってかすっただけで鼻血が出るなんて・・・・

英三は睦月に目を向けた。まだあどけなさの残る17歳の少女の顔だ。腕も人形のように細い。

────一あの細腕からどれだけのパンチ力が生み出されるっていうんだ。

睦月の細腕に並々ならぬパンチ力があることを英三は認めたく無かった。

まだ17歳の少女じゃないかよ。

しかし、次の瞬間、英三は睦月のパンチ力が想像を絶する危険なものであることを思い知らされる。それは薫の体でもって。

ズドォォッ!!

重い打撃音が生じると同時に薫の首が後ろへ吹き飛ばされた。睦月の右のパンチが槍のように薫の顔面に突き刺さったのではないかという思いが生じた。吹き飛ばされている薫の顔は目も鼻も口も拉げていたのだからだ。

潰れた薫の鼻から血が噴射して、痛々しすぎるくらいの量が撒き散っていく。

スローがかかったように薫がゆっくりと背中からキャンバスに倒れた。受身をとることもできないほど激しい倒れ方に一度薫の上体が跳ね上がった。

薫がぐったりと大の字に倒れている。

これは夢なんだろう・・?

そう決めつけたかった。

10秒ほど前までは薫が圧倒的に優勢だったじゃないか。

観客席が一段と騒がしくなり、ノイズのように英三の頭の中を駆け巡った。

そのノイズが一層、英三に夢の中にいるかのような錯覚を受けさせる。

カウントが4まで数えられたが、薫はリングの中央で未だにぐったりと倒れ込んでいる。

両手を広げ首だけがだるそうに足掻くだけだ。

たった1発のパンチをもらっただけでグロッギーとなってしまった薫の姿にこれはなにかの間違いだと英三は思い込むしかなかった。

第7話

カウントが5を数えられた。薫は仰向けだった体をごろりと反転させて両腕の力で上体を起こした。薫の体からは無数の汗がキャンバスへ滴り落ち、息遣いは英三の耳にまで聞こえてきそうなほどに乱れている。

薫は必死になって立ち上がった。

カウントは8。試合が再開されると、睦月がすぐさま距離を詰めて両腕をぶんぶん振り回した。薫は両腕を顔面の前に持っていき、亀のように体を丸め、ラッシュに耐える。睦月のパンチをガードの上から受ける度、薫の体は揺れ、背中がロープに食いこむ。場外に落ちていくのではないかと思わせる圧力だ。

高らかにゴングの音が鳴った。その音と同時に睦月の連打がぴたりと止まる。睦月のラッシュから薫を解放させたのは1R終了のゴング。その事実が太郎の心を重くさせる。なんでこうなってしまったんだと誰かに叫びたくなる。

薫は鼻血を滴らせながら赤コーナーに戻ってきた。胸元には赤い染みがいくつも出来ている。薫の瞳は一点に定まらず落ち着き無く動き回っていた。

英三の出した椅子に座ると、前屈みになり、首を傾けた。薫の顔は目だけで無く唇も落ち着き無く動いており、不安一杯で迷子になった子供のようであった。デビュー戦で1Rからダウンという最悪の立ち上がりとなったのだから動揺するなという方が無理な話だ。

英三はタオルで薫の顔から流れる鼻血を拭き取った。拭い終えて白いタオルを見ると赤く染まっている範囲の多さに息を飲んだ。

止血が済むとまたしても薫の首は下がった。

このままじゃまずいと思い親父に顔を向けると、親父は薫の即頭部を両手で触り、下がっていた頭を持ち上げた。即頭部を持ったまま親父は微笑む。

「薫は薫だ。自信を持って自分のボクシングをすればいい。パンチは当たっているんだ」

これが貫禄なのだろうと英三は感じさせられた。落ち着きと余裕、温かさが入り混じった親父の言葉を聞くと安心した気分になれる。

「はいっ!!」

薫は元気良く返事をした。迷いは吹っ切れたようだ。

第2Rでも、薫は第1R同様に攻めのアウトボクシングに撤した。睦月のパンチが強烈であることをその身で持って体験しても萎縮しない。

薫のアウトボクシングに対し、睦月は構うことなく前進を繰り返した。一発狙いのパンチを連打で打っていく。その恐れを知らない豪快なパンチの軌道に一発空振るごとに英三は息を呑んだ。

1R同様に薫の左ジャブは睦月の顔面にヒットする。このRだけで10発以上のジャブを当て主導権を握りつつあるかと思ったその瞬間、薫のジャブを受けながらも睦月は構わず距離を縮め、左のアッパーカットで薫の両腕で守られたガードを打ち崩した。がら空きとなった薫の顔面に睦月の強打が爆発した。

ドガァァッ!!ドボォォッ!!グシャァッ!!バキィィッ!!

それは数秒の出来事だった。ほんの2、3秒程度。その間に薫の顔面に睦月のパンチが5発打ち込まれ、薫の頭が右に左に凄まじい速さで吹き飛んでいった。まるでパンチングボールを弾き飛ばしているかのような光景だ。

薫はたまらずクリンチで睦月に抱きついた。

睦月はクリンチを振り解こうともせずにその場に微動しないで立っている。胸のあたりで息を荒げている薫の顔を表情変えずに見下ろしていた。

好きなだけ休んでいいよ。

そう言っているかのようだ。

この一連の光景で英三は睦月の強さは薫よりも数段上であることを認めざるを得なかった。

それは英三だけではなく観客も、この試合を見ている者ならば誰もが感じていることだった。

そのせいで場内の空気が乾き切っている。

水野アキラの忘れ形見水野薫は女子ボクシングをリードする存在でなければならない。今日という日はその始まりに過ぎない。焦点は薫がどういった勝ち方を見せてくれるのか。女子ボクシングに期待を抱く人間ならばほとんどが薫と睦月の試合をそう捉えていたはずだ。

この試合の主役、いや、今日の主役は水野薫なのだ。薫が負けてはいけないと無意識にそういった思いが観客の間に働き、薫を応援しなければならない作用が生まれてきていた。つまり、睦月の優勢は観客にとって望まれていない展開なのである。

薫が負けることがあってはならない。

それが観客の間でほぼ統一されている意思だ。

追い詰められた主役、薫は果敢に左ジャブで睦月を攻め立てていく。だからといって厳しい状況は変わらなかった。相手の体に深いダメージを刻む強烈な打撃音は睦月の豪快なパンチからしか響いてこない。

第8話

3R終了のゴングが鳴り響き、薫が赤コーナーに戻ってきた。出した椅子に疲れ切ったようにどさっと腰を置く。

薫の劣勢は3Rに入っても変わらなかった。ピンチは何度かあったが、足とクリンチを使いなんとか凌いでいた。だが、薫も終始押されているわけではない。左ジャブを的確に当てパンチのヒット数では薫の方が優っているのだから、まだ勝負の行方が決まったわけではない。

英三は薫の顔から流れ落ちる汗と血をタオルで拭き取った。顔を拭いている時に薫の頬が少し硬くなっている感触を受けた。鼻血を拭き取り、薫の顔を綺麗にし終えると英三はそっと薫の顔を眺めた。薫の顔の輪郭は丸みを帯びてきていた。睦月のフックをしこたま受けているのだから当然に顔の形も崩れてくる。

けれど、これ以上薫の崩れた顔を見るのに耐えられるだろうか・・・・

心配が脹らむ中、薫の様子に変化が表れていることに英三は気付いた。

両肘を左右のロープに乗せて様になっている。表情もどこか晴れやかだった。

プロの雰囲気に慣れたのか?

「下山は強いよ」

薫の口から漏れたのは弱音だ。

プロの雰囲気に慣れたのは気のせいだったのか?

「まだこれからだ」

英三は薫を励ます。

「でも、いいんだ」

「えっ?」

「オレは押されてるけど、下山と闘ってるとボクシングしてるってすごく感じられるんだ」

薫は充実した純粋な笑顔を見せた。

「必ず逆転してやる。このままじゃ終われないもん」

「そうだまだ勝負はこれからだ。下山の右目が塞がればこっちのものだぞ薫。しぶとく攻めていくんだ」

親父が助言と励ましの込められた言葉を薫に送った。

右目?

英三は青コーナーへと目を向けた。

背筋を伸ばし毅然とした態度で椅子に腰掛けている睦月の右目は半分程塞がっていた。視界が閉ざされれば薫のパンチはもっと当たり易くなる。左ジャブだけで無く、右のパンチにも繋がるはずだ。また、距離感の狂いは防御面だけなく、攻撃面にも影響を及ぼしてくる。

そうなれば薫の逆転勝ちも夢じゃない。

問題は睦月の右目を閉ざすのにあとどれくらい時間がかかるかだ。3Rで半分ならもう3Rか?それとも、視界が悪くなればパンチのヒット数も上がっていくはずだからあとはあっというまか?

インファイターの英三には判断がつかなかった。

立ち上がった薫は気合いを高めるためか胸元の前でばすっばすっと2度拳を打ち鳴らした。

ゴングと同時に元気良くコーナーを飛び出していく。

薫と睦月は自分のボクシングで互いに攻め合った。

薫は足を使い翻弄してから左ジャブの散弾を、睦月は直進して豪快なパンチの連打を放っていく。

薫の左ジャブが睦月の顔にヒットする度に、睦月はパンチを薫にガードさせる度に闘う二人の体からは汗が銀色に輝いて飛び散る。

英三は状況の好転を感じつつあった。

このR、薫の左ジャブが冴え渡っていた。積極的に連発して放つ左ジャブがことごとく睦月の顔を捉えた。パンチが当たる度に反撃に出る睦月のパンチもガードに頼らず、上半身の動きで軽やかに避けていた。

この調子なら睦月の右目が塞がるのも時間の問題ではないだろうかと英三は思った。

薫のジャブがまた2発続けて睦月の顔面にヒットした。睦月がパンチを振り回すのを薫は冷静に対処する。相手にパンチをかすらせもしない薫の親父水野アキラ譲りの計算されたアウトボクシング。

だが、その洗練された薫のボクシングテクニックを睦月はまたもたった一発のパンチで粉砕した。

グワシャァッ!!

「ぶへえぇっ!!」

血が上空へと噴き上がる。

1Rと違って鼻血ではなく口から血を薫は吐き出していた。その幾つもの帯ができた赤いラインの先には対照的な色合いの白いマウスピースが吹き飛ばされて上がっていた。

睦月が繰り出した右のアッパーカットに薫は体が捻れながらどさっと倒れ込んだ。

それとは対照的な格好で睦月は己の強さを誇示するかのように相手を殴り倒した右拳を天に突き上げたままだ。

なんて力強いボクシングなんだよ・・・。

それは英三が理想としているボクシングだった。

そして、洗練されている薫のボクシングが今日に限っては弱々しく見えるのだった。

薫はうつ伏せに倒れている。

その姿は薫が本城とスパーリングをした後に思い浮かべた想像上のものと被さった。瞳孔の焦点が定まっていない。いや、それどころか何も捉えてさえいない。それまで懸命さがひしひしと伝わってきた薫の表情が今では人形のように生命を感じさせない。

ぽっかりと開いた口からは血が顎をつたいキャンバスにたらりと流れ落ちている。血はキャンバスに血溜まりを作り上げ痛々しい。

カウントが4まで数えられたが、薫は未だにぐったりと倒れ込んでいる。

薫・・・・

英三はキャンバスを叩いた。

「薫!何寝てんだ!立てよ!」

何度もキャンバスを叩き、声を張り上げた。

カウント6でようやく薫が上体を起こす。

それから薫は両腕をロープに絡ませて体がぷるぷると震えながらも立ち上がった。

試合が再開されるも、焦点が定まらぬまま簡単に睦月の進入を許した。

グワシャァッ!!

薫の首が吹き飛ぶ。

グワシャァッ!!

また吹き飛んだ。

グワシャァッ!!

また・・・

第9話

「祥子さん、これ以上水野を撮っても掲載できないっすよ、あそこまで顔が酷い形に変わっちゃ」

「いいのよ、睦月と同じくらい薫の写真を撮りなさい。敗者がいてこそ勝者の強さが伝わってくるものよ」

「だから、載せられないって」

「苦情は覚悟の上よ」

祥子は両手で互いの肘支えながら、冷静にリング上の光景を見つめていた。

リング上ロープ際では、薫が大の字で倒れている。

1Rから試合は睦月が主導権を握った。それでも薫は自慢の左ジャブで必死に抵抗を見せた。

完全に試合を支配したのは第4Rにアッパーカットで薫からダウンを奪った時。凄まじい威力に薫の体が浮き上がったほど強烈な一撃だった。

薫が立ち上がったあと、リング上は凄惨な場へと変わった。

睦月の殺人的なラッシュを薫はサンドバッグのようにもらった。パンチが当たる度、血飛沫が舞い、血の噴き出ていく薫の顔は醜悪に変形していった。ゴングで救われるも、次のRでも再び薫は睦月に滅多打ちされ続けた。

ラッシュのラストを飾る睦月の豪快なアッパーカットで薫はロープに振られて前に崩れ落ちた。

勢い余ってごろりと体が仰向けになり、痣だらけの体を皆の前に晒す。それが、今の薫の姿である。

おそらく、薫は自分が睦月の前に成す術もなく打ちのめされるとは思ってもいなかったのではないだろうか。

少なくとも、同伴していた英三は睦月の実力を過小評価していた。試合交渉の日、二人の目の前で睦月が見せたミット打ちが3割程度の力で叩いていたことにも気付かずに。

下山玲人から日本で女子プロボクシングの試合を開催する件を持ちこまれ新聞で積極的に取り扱って欲しいと頼まれた時、祥子は一過性のムーブメントで終わる、いやムーブメントすら起こらないのではないかと冷ややかに捉えた。女性がするボクシングがプロと呼べるものといえるほどのレベルには到達できるはずがない。

祥子の態度が変わったのは薫と睦月の写真を見た時だ。まず、驚いたのが睦月のアイドルとしても立派に通用する美貌である。薫の方も睦月に比べると見劣りするが、世間一般の女の子と比べても遥かに可愛らしい顔の持ち主だった。しかも薫には世界チャンピオンの娘という肩書きがある。

薫を女子ボクシング界の主役に据えれば十分成功もありえるのではないかという思いが沸き上がった。睦月は睦月で使い道は十分にある。

しかし、その思惑は一変することになった。下山ボクシングジムで睦月のボクシングを見た時、祥子は暫くの間、呆然とした。とても細腕から生み出されとは思えないパンチ力でサンドバッグが軽々と吹き飛んでいく。

その時に薫よりも睦月を主役に据えるべきではないかという計算が生まれた。

「女子ボクシングの主役は睦月だ。不満はないだろう?」

隣に立つ玲人はうっすらと笑みを浮かべている。

玲人にはめられたみたいね・・。

祥子は息を付く。

でもはめられる価値はありそうじゃない。

祥子は玲人の思惑に乗ることにした。

水野薫と下山睦月の決戦日、8月11日は薫が主役である。水野アキラの娘とあれば他のマスコミもほっとかないだろう。もちろん、祥子の新聞でも薫を大々的に扱う。

試合が始まる前までは。

そして、試合が終わった後、思わぬ形で女子ボクシング界のスターが誕生するのだ。

試合は計算どおりに展開している。睦月のKO勝利は時間の問題だ。明日の一面は無理としても裏面にカラーで睦月のKO勝利を飾るつもりだ。

薫を応援していた観客の空気もすでに変わっていた。つい今しがたまで倒せコールが湧き起こっていた。そして、薫が倒れた今は睦月コールになっている。観客の応援とは残酷なものである。

実力、ボクシングスタイル、そして、薫以上の美貌。17才という若さ。ニ世ボクサーの肩書きを薫から取ってしまえば睦月は全ての面で薫よりも魅力的なボクサーである。観客が睦月を選ぶのは当然の選択だ。

「ニューヒロインの誕生ね」

祥子はうっとりとした笑みを浮かべた。

第10話

カウントが6を数え上げられたところで場内がどよめいた。

薫が立ち上がろうとロープを掴む。体を震わせながらも立ち上がる。立ちポーズが弱々しくどうみてもやっとのことで立っている薫はロープがなかったら立ち上がれなかっただろう。前回のダウンといい今回といいロープ際で倒されたこと、それだけが薫にとって救いだった。

だからといって形成が変わる幸運ではない。KOされる時間が延びただけに過ぎないということだ。

薫は頼りなげな前進から睦月に左ジャブを出していく。バシィッバシィッと睦月の顔面を捉えた。しかし、睦月は涼しい顔をしている。そして、右ストレートで薫の体を吹き飛ばした。

薫の体がロープにまで飛ばされたところでゴングが鳴った。

足元がふらつきながらも赤コーナーへ帰ってきた薫が直前のところで力尽き前に崩れ落ちた。咄嗟に英三が薫の体を支えた。薫の体中から噴き出ている汗が吸い付き英三の服に染み込んだ。薫の体から沸き上がる匂いが臭く、精魂尽き果てたボロ雑巾の印象を英三に一瞬、抱かせた。

英三は首を振って否定した。それよりも大事なことに英三は気付いた。抱きかかえている薫からは力が伝わってきていない。

「おい大丈夫か薫!」

薫はむっくりと顔をこちらに向けた。その顔を見て英三はごくりと息を呑んだ。

「英三、やっと下山の右目を塞いでやったよ」

薫はだるそうにしながらもへへっと笑った。

薫の言葉は英三の心を虚しくさせるだけだった。薫の言葉どおり睦月の右目は完全に塞がったのだろう。だが、薫は右目どころか左目まで塞がりつつある。ぷっくらと脹らんでいるのは瞼だけで無く左右の頬までも。薫の顔はもう誰だか分からないほど醜い形に作り変えられていた。

英三は薫の体を椅子に座らせた。

「止めようなんて考えるなよ。オレはまだまだ闘えるんだから」

「親父」

英三は振り向く。

「これ以上パンチを受けたらもう立っていられないな。相手は右の視界が狭まっている。攻撃される前に自分から攻めていく方が良い。だが、足を使って惑わしている時間は無い。真っ直ぐ向かうんだ。できるか?」

フェイントを入れずに真っ直ぐに向かうだって・・・・。

英三は大声を出した。

「親父!相手は下山だぞ。薫にKOされに行けって言うのか!!」

「薫できるか?」

薫はぼんやりとした表情で首を傾けた。

状況がわかってるのか薫?

第7Rが開始された。

ゴングの音と同時に薫は赤コーナーを飛び出した。親父の指示どおり、睦月の元へと真っ直ぐに向かっていく。

グワシャァッ!!

血が降り注ぎ、キャンバスにビシャビシャッと跳ねた。

リング上の光景に英三は顔を蒼白させた。

薫の顔面が睦月のパンチで押し潰されている。薫の顔面には睦月の右ストレートが深く突き刺さっている。

薫の顔面と睦月の右拳の狭間から血がポタポタと滴り落ちる。突き出された睦月の拳から薫の顔面がずるりと外れると前のめりに倒れ、顔をキャンバスに激しく打ちつけた。その衝撃で頭が跳ね上がりまた小さく落ちた。薫の顔面がキャンバスに埋まり、そのキャンバスに血がすうっと広がっていく

「薫!!」

レフェリーのカウントが始まった。

「親父!!俺はもう試合を止めるぞ」

英三は親父の肩にかけてあるタオルを手にかけた。

突如、場内の歓声がどよめきへと変わった。

英三がリングに顔を戻すと、薫が立ち上がりファイティングポーズを取っていた。顔からはおびただしい量の鼻血が噴き出ている。

「薫・・・」

試合が再開される。

それと同時にまた、薫が睦月に一直線に向かって行った。

もう思考能力が無くなってしまっているのか・・・。

「英三、薫の心は折れていない。なぜだかわかるか?」

何言ってるんだよいきなり・・

「女子ボクサーにとって次また試合が組まれる保証なんてものはない。チャンスがこれっきりで終わる可能性だって十分ある。全てはお偉い方の都合次第だと薫は分かっているということだ。この1試合にボクサーとして歩んできた全てを出し切ろうという決意がなければとうに意識はなくなっている。それでも御前は止められるか?」

無意識の内に英三の手からタオルが落ちた。

止められない・・・。

俺なんかが止められるものじゃない。一つの試合にボクサーとして歩んできた全てを出し切る覚悟でリングに上がったことのない俺になんか・・。

だけど、このままじゃ薫の体が無事じゃ済まされない。くそっ・・俺には黙って見守るしかないのか。

英三は歯を食い縛ってリングを見つめる。

睦月がまたも右ストレートで迎え撃った。

英三は息を呑む。

睦月のパンチは空を切る。薫が体を左に傾けてパンチを避けつつも距離を縮めている。そして、がら空きの睦月のテンプルに左フックを当てた。

今の動きはなんだ・・・?

鋭角にVの字を描いたステップ移動からのパンチ。これまでにない特殊な動きである。しかし、英三にはどこか記憶の底で引っかかるものがあった。

「アキラを彷彿とさせる見事なシフトウィービングだ」

「シフトウィービング?」

「ウィービングが横に避けるディフェンステクニックなのに対して、シフトウィービングは斜め横に避けながら距離を縮め、体の反動を利用してパンチの威力も高める攻防一体の技だ。アウトボクサーの薫にはけっして相性が良いとはいえんテクニックだが、逆転KOするなら多少のリスクを犯してでもシフトウィービングを使わざる得ない。それに睦月の右目が塞がった今、シフトウィービングは最大限に効果を発揮する」

シフトウィービングで試合は一転した。シフトウィービングを軸に薫は攻撃力が激増したヒット・アンド・アウェイを展開する。

一直線に向かい、死角に消える。次の瞬間にパンチがヒット。距離を取り、またも死角に消えるのかと思いきやそのままパンチを放つ。薫が睦月を翻弄していく。シフトウィービングが試合を一転させてしまった。

シフトウィービング。

英三の中で忘れかけていた記憶が引き出された。見覚えのあるはずである。数年前、薫はシフトウィービングを練習していたことがあったのだ。薫はおじさんのボクシングテクニックの中でもっとも輝いていた技シフトウィービングを修得したいと言い練習をそのシフトウィービングばかりに費やしていた時期があった。その熱意は英三に親父と薫のおじさんの最後の一戦のビデオをわざわざ英三に見せて熱く語ったほどだ。すごいだろ、オヤジのシフトウィービングっといった具合に。そして、地道に一つの練習にばかり時間を費やした成果で薫はシフトウィービングをモノにしたのだが、アウトボクサーの薫には相性の悪いテクニックであることが、発覚し薫は自分のボクシングスタイルに取り入れることを止む無く断念した。それから薫はシフトウィービングを見せなくなり、英三もその存在をすっかり忘れていた。

しかし、追い詰められた土壇場でついにシフトウィービングを自分のボクシングスタイルに取り入れることに成功した。薫の目標であるおじさんのボクシングに一歩近づくことができたということだ。

英三は右拳をぐっと握り締めた。

死角からの攻撃を最大限に活かした変幻自在のボクシングに睦月は完全に戸惑い、対応できないでいる。パンチも左フックを中心に威力のあるパンチを浴びている。次第に、睦月の右頬が腫れてきた。すでに腫れ切った右瞼と合わさり睦月の顔は右側だけが異常に腫れ右と左で別人のような顔だ。

右のフック、さらに左。左右のフックで睦月の頭を吹き飛ばした。

もう一度体を左に大きく傾け、そこから反動の利いたフックをテンプルに叩きこむと、睦月の腰が砕けた。

薫が追撃へと入ろうとしたところでゴングが鳴った。睦月が背を向けて青コーナーへ帰っていく。

ゴングが鳴った直後、睦月が顔を歪めていたのを英三は見逃さなかった。それは初めて睦月が見せた苦しみの表情だ。

第11話

股を開き、両腕と頭がだるそうに下に垂れている。その垂れた顔からは荒れた息遣いが聞えてくる。薫は精魂尽き果てた格好で椅子に座っていた。

「ペースはこっちのものだ。最終R倒しにいくんだ、いいな」

親父の出す指示に薫は無言で頷いた。すでに声を出すのも辛い状況なのだ。

インターバル終了の合図が鳴ると薫が椅子から立ち上がった。

「薫」

英三の声に反応した薫は寝ぼけたような表情を見せる。

「ほらっマウスピース」

それでも表情を変えない薫に、英三は薫の口にマウスピースをくわえさせた。マウスピースを口にはめこんでいる最中も眉一つ動かさない薫に英三は赤ん坊の世話をしているかのような感覚を受けた。

薫を待ち受けるのは破壊的なパンチ力を誇る睦月だ。そう思った途端、英三は不安な思いに駆られた。試合の主導権は今、薫にあるというのに無事試合が終わってくれるのだろうかという思いがどうしても頭から離れない。 英三の不安をよそに最終Rのゴングが打ち鳴らされ、薫は勢い良くコーナーを飛び出して行った。

最終R、開始早々に薫はシフトウィービングを軸にして攻めていき試合の主導権を握った。

パンチを当てては離れ、またパンチを当てダメージを蓄積させていく。試合は最終Rに入っても薫のペースで進んでいく。

残り時間が1分を切った。

飛びこんで死角からフックを当てると、薫は離れずに連打を浴びせた。

時間内に相手を倒すため睦月の得意とする間合いでの殴り合いを薫は選んだのだ。

睦月の手がまったく出ない。薫のパンチが次々と決まり、睦月の頭が右に左に振られていく。

このまま倒れてくれと英三は願った。

フックで睦月が横にふらついた。すぐさま、薫は距離を詰めまたラッシュをかける。

睦月の顔面から血や唾液やら汚い液体が垂れ流れていく。美少女の面影はもう睦月の顔には残っていない。そして、目が泳いでいるかのように宙をさまよっている。

その顔面に薫の右フックがめり込んだ。

もう1発右フック。

グシャァッ!!

さらにもう1発右だ。

ドボォォッ!!

睦月の両腕がだらりと下がった。

右のトリプルで決まったか?

崩れ落ちていく気配を感じたその瞬間だった。

─────睦月の表情が一変したのは。

眉を吊り上げ、歯を食い縛り闘争心を剥き出しにした表情で薫に殴りかかる。

睦月の振り回した右フックが薫の顔面に炸裂し、薫の首がたまらず吹き飛んだ。

もう1発。今度は逆方向へと吹き飛ぶ。

睦月の逆襲が始まった。

右ストレートが薫の顔面に突き刺さり、その衝撃で薫の鼻孔から止まっていた血がまたも垂れ流れてしまった。睦月は非情な選択を選ぶ。さらに2度ストレートを薫の鼻に打ち込み大量の鼻血を噴き出させたのだ。2発目のストレートが決まった瞬間、栓が抜かれたかのごとく薫の顔面からは鼻血が激しく噴出した。

睦月がパンチを連打。吹き飛ぶ薫の顔から血飛沫が舞う。睦月が鬼気迫る表情で薫の顔面を何度となく殴り潰す。

薫の顔面にパンチが当る度に血が跳ねキャンバスが赤に染まっていった。7Rまでに流れ落ちた血も合わさって、キャンバスには無数の赤い染みが出来上がっている。そのほとんどが薫の吹いた血だ。

打ち合いはやはり、睦月のものになってしまったのかという空気が漂いつつあった。もう10秒以上薫はパンチを出さず亀のように体を丸めている。

しかし、薫も負けていなかった。睦月の右ストレートをかいくぐるとどてっ腹へと右アッパーを突き刺した。睦月は鬼気迫る表情だったのが一転して苦痛に歪んでいく。

「ぐうえぇっ!!」

突き出た唇の間からマウスピースがはみ出て、だらだらと涎が垂れ流れる。

薫が追撃のパンチを入れた。

今度は睦月が返す。

ノーガードの打ち合いだ。

グシャっ!!ドカァッ!!バキィッ!!

二人の顔面からは絶えずパンチのヒットした音が響き渡った。

さらに重い音が生じ、その音と供に血飛沫が宙に舞い上がる。その血は睦月の顔面から噴き出ている。

睦月がふらふらと後ろに下がった。

薫が勝つことを祈りながらも英三自身驚きを隠せなかった。

まさか、薫が睦月に打ち勝てるとは思えていなかったのだ。

最後のチャンス。

薫が距離を詰めていく。最後まで油断せずに死角から左フックを放つ。だが、睦月も右のパンチで応戦に出ていた。

二人のパンチが交錯すると、お互いのパンチは共に相手の顔面へとめり込む。

グワシャァッ!!

「げほぉっ!!」

「ぐはぁっ!!」

薫と睦月がほぼ同時に血を吐いた。

血が宙に噴き上がっている中、薫と睦月の動きが止まっている。

二人は醜く歪んだ顔面を観客の前に見せていた。薫の顔面は頬に右拳がめり込まれて醜い顔が一層、醜くなってしまっている。だが、睦月の顔も薫に劣らず醜い形に変わっていた。

二人の体がぷるぷると震える。

何秒の間だっただろうか。薫と睦月がお互いの顔面にパンチをめり込ませたまま体を震わす状況が続いた。

その異様な光景から逃れ、先に動いたのは薫だ。睦月の右の拳が頬から外れ、薫は残った右拳でストレートを放った。薫のパンチは空を切り、薫の戸惑う顔を睦月が下から見上げる。

次の瞬間、鞭のようにしなやかに伸び上がる睦月の右のアッパーカットが薫の顔面にめり込んだ。

グワシャァァッ!!!!

薫の顔面から破壊の音が打ち鳴らされた。

睦月は勝者であるかのように右拳を高く突き上げ、薫は潰れた顔面を真上へと向けられ両腕がだらりと下がった。

睦月のアッパーカットがもたらした結末に英三は絶句した。真上へと向けられた薫の顔面が英三の目に捕えられた。両目が塞がり、鼻が拉げ、上唇と下唇がそり返る。薫の顔面は睦月のアッパーカットで醜悪に破壊されていたのだ。

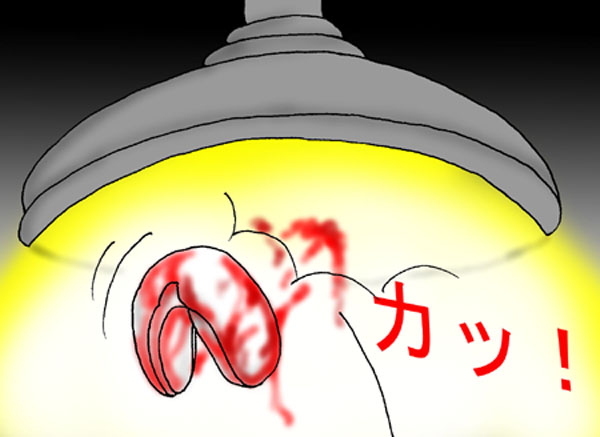

歪んだ口からは大量の血と供にマウスピースがどこまでも高く飛ばされていく。そして、ついには天井のライトに当たり、赤い染みができた。

最終話

勝者が敗者を見下ろしている。

一瞬、頭によぎった言葉を英三はすぐに打ち消した。そう思わせてしまうほどに睦月が薫に圧倒的な状況差をつけていた。睦月は両腕をだらりと下げ、恍惚とした表情で間近に倒れている薫を見下ろしている。そして、薫はリングの真ん中で打ちのめされていた。望んでもいないのに薫の両腕がバンザイをしているのが切なく感じられる。薫は白目を向き、口をぽっかりと開けていた。口の端からは血がたらりと顎から喉元を伝い、胸元を赤く染める。寒気すら感じさせる凄惨な場に誰もが金縛りにあったかのように動けず、場内が静寂に包まれる。英三だけでなく皆の視線が薫に注がれている。その中で薫は打ちのめされた姿のまま、ぴくぴくと体だけを小刻みに動かしているのだった。

カウントは数えられない。

レフェリーが両腕をクロスすると、試合終了のゴングが鳴らされた。

「勝者下山睦月!!」

レフェリーが名前を上げ、睦月の右手を高々と上げた。

英三は一目散に薫の元へ駆け寄った。

「薫!!」

大声で名前を呼んでも薫は反応を示さなかった。僅かに開けられている右目は何も映していない。

リングドクターが薫の容態を伺う。

その間も英三は何度も薫の名前を呼んだ。

薫が目を開いた。

「なんだよ・・」

と言って英三の顔を見る。英三はほっと息を漏らした。

「本当に心配かけさせるやつだよ」

「負けたんだ・・」

英三は黙って首を縦に振った。

「仕方ないよね・・下山の方が強かった。オレは全力を出し切ったつもりだよ」

薫はぐっと唇を噛んだ。表情がみるみるうちに崩れていき、涙が頬をつたう。

「怖かった。ホントは下山のパンチがすごく怖かったんだ・・。自分が弱すぎてたまんなく悔しいよ」

「それでも薫は最後まで逃げなかったんだ。御前は十分強い。胸を張れよ」

英三はタオルを薫の顔に当て涙を拭いた。そのまま薫の手に渡し、薫はタオルで顔を隠した。

涙も止まり体の具合もだいぶ回復したようで薫は立ち上がった。

「一人で歩けるか?」

「大丈夫だよ、英三」

涙の痕が残る顔に精一杯の笑みを薫は見せる。

突如、薫があっと口を開けた。

薫の視線の先を振り返ってみると、そこには睦月が立っていた。

epilogue

「久々に体動かしてすごくすっきりした」

薫は左右の掌を裏返し指を交差して伸びをした。

試合の日から9日が過ぎた今日ようやく薫が練習を再開した。初日から飛ばして練習メニューをこなし、すっかり元気な姿を薫は見せた。練習が終わると薫から見せたいものがあると言われて英三は薫の部屋に上がることになった。薫と英三は、特に部屋の持ち主である薫は外の空気から開放されて部屋の温か味にくつろぎ始めたところだ。

それにしても──────

英三は周りを見回した。ダンベルや、握力グリップが部屋に置かれてある。そういった筋トレの道具は前来た時にはなかったものだ。

「ますます女の部屋から離れてきてるな」

と言って握力グリップを握ってみた。

「煩いな英三は、全部下山に勝つためなんだから」

英三は薫の方に振り返った。

試合後、初めて薫の口から出たプロ続行宣言だ。

「続けるんだ」

「悪い?」

「どうでもっ」

英三は後頭部に両腕を合わせて、寝転んだ。

薫の試合は見てて心臓に悪い。できればもう見たくない。

でも、薫はリングの上の怖さを知ってなおリングに上がろうとする。正真証明ボクサーになったってことなんだよな・・・。

薫はデビュー戦が最後のチャンスで終わるかももしれないと覚悟しながらリングに上がった。薫は気を失うまで何度でも立ち上がり闘い続けた。

プロとしての自覚もボクシングへの思いも俺より数段上だ。自分の中で薫への嫉妬が芽生えていることを英三は認識していた。

薫がリングに上がることへの複雑な思い。それは、薫が殴られる姿を見たくないいからだけなのか・・。

はあっと自分自身に溜め息を付く。

何、くだんないこと考えてるんだろね俺は・・

「試合が終わった後に下山と握手しただろ」

薫が言った。

英三は薫の顔をちらっと見た。薫は背中を向けて机の上を探っていた。

「あの握手ってどこまでの意味があるのかな」

試合後のことを英三は思い浮かべた。薫が立ち上がり、リングから下りようとした時、睦月が薫の元にやってきた。

そして、右手を差し出してきたのだった。

薫は意外だったのか一瞬間を空けてからその手を握った。

「ありがとう」

睦月はにこっと笑った。

「ううん・・こっちこそ感謝してるよ」

薫の言葉を聞くと睦月は手を戻し、踵を返した。二人はお互いを称え合ったのだ。

「薫を認めたってことじゃねえの」

「ライバルとして?」

薫は睦月をライバルとして見ているようだ。英三の親父と薫のおじさんがライバルでお互い切磋琢磨競い合った仲だったように薫は睦月とライバル関係を築こうとしたがっている。

でも、それは・・・

「そこまではわかんねえけど」

結局、睦月本人がどう思っているのかは握手だけでは分からない。睦月が薫をライバル視していると思ってももし勘違いならその事実を知った時、虚しくなるだけだ。

「親父の気持ちがね・・」

薫の言葉に英三は顔を上げた。

「睦月と試合したことで親父が人と殴り合うことを望み続けた気持ちが少しは分かれたような気がするんだ。これ見てよ英三」

薫はページの見開かれた雑誌を英三の顔の前にもってきた。

雑誌を掴み起き上がる。

ボクシングの試合の写真。しかも、写されている二人は薫と睦月だ。見開きで使われている写真は睦月の右フックで薫の顔面が歪んでいるシーンだった。

"最終R、激闘を繰り広げる二人。下山の右フックが水野の頬を抉る"

写真の説明文にはそう書かれていた。

お互いの顔が腫れていてその1枚を見ただけで女同士とは到底信じられない激闘が繰り広げられたのだと分かる。

特に薫は美人であると誰も気付けないほどに顔面が腫れてしまっている。この写真を見るだけで気分が悪くなってくるほどだ。

「ここ」

と言って薫は文章を指差した。

睦月への試合後のインタビューが書かれている。

"ボクシングで相当な実績を誇っている和泉選手やキックのチャンピオン大河選手がJBC主催のボクシング興行参加へ興味を示しているらしいですが闘いたい選手はいますか?"

"下山「どの選手もよくは知らないんでぴんとこないです。それよりももう一度水野薫と闘いたいかな」"

以前、ジムから帰る夜道の途中に薫が子供のように無邪気に言った言葉が英三の頭の中で浮かび上がる。

“ボクシングは喧嘩じゃないけどね。でも、試合を終えた後は分かり合える気がするんだ”

英三はちらっと視線を向ける。その先にはにかっと笑った薫の顔があった。

あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から