太陽の光が射しかかり、教室の中はぽかぽかと暖かい。まるで春のような陽気の気持ち良さにハルカは浸っていた。

こんな日は校舎の裏側で日向ぼっこでもしていたい。草原に仰向けで寝て、目を瞑り、太陽の光を一身に浴びたらどんなに気持ち良いだろうか。そんな空想に浸っていたハルカは真弓の声で現実へと戻された。

「ハルカ聞いてる?」

「えっ・・あっごめん、ごめん」

「また、ぼけっとしてさ。何考えてたの?」

「日向ぼっこしたいなって」

真弓とその隣に坐っている泉は一斉に笑った。

「呑気だよねハルカは。皆、進路のことで頭悩ませているっていうのに」

たしかにあたしは呑気かもしれないなとハルカは思った。大嫌いな勉強なんてする気はさらさらない。勉強しなくたって入れる学校は少しくらいあるはずだと思うと躍起になって勉強する気にはなれない。高校にさえ通えれば学校は何処でも構わなかった。それよりも体を動かしたくてうずうずしている。3年の夏が終わり、ソフトボール部を引退してからは体を動かす機会を失っており、早く高校に入って部活で体を動かしたかった。

「進路相談、ホント頭来るよ。志望している高校全部無理だから変えろって言われちゃったよ」

真弓の学力はハルカと変らず、いつもテストで目も当てられない点数を取っているレベルである。真弓が何処を狙っているのかハルカは少し気になった。

「どんな学校志望狙ってんの?」

「柱頭でしょ、立明でしょ、西厘、それから・・」

「いや、分かったからもういい」

ハルカは右の掌を出して真弓の口を制した。

「何処も偏差値60以上の私立じゃない。真弓、真面目にやる気あるの?」

「本気も本気。毎日10時間勉強してるんだから」

入試まで半年を切っているのにいくら勉強しても偏差値が40から60に上がるはずが無い。それでも無謀な挑戦にも自信を持てるあたり真弓らしい。が、誰かが止めてやらねばならない。こんな時は成績優秀な知里の言葉が一番有効だと思うのだが、知里は進路相談に行っている為この場にはいなかった。

「知里どうだった?」

泉の声でハルカは後ろを振り向いた。知里が顔を俯き気味にしてこちらに歩いて来ている。知里は椅子を持ってきてハルカの隣に坐った。

「このままじゃ厳しいって言われた。どうしようかな私・・」

小さな声を知里は出した。ハルカや真弓と違い成績優秀な知里でも進路相談で憂鬱になって戻ってきた。担任の麻里亜先生は優しいのだが時々きついことを言う。ハルカはここにきて少し気が重くなった。

「あっ・・ハルカそろそろ行った方がいいよ」

知里に言われ、自分の番が近付いていることに気付いた。

「じゃぁ言ってくるね」

ハルカは席を立ち、教室を出た。

廊下で待っていると教室のドアが開き、同じクラスの男子である東脇が出てきた。東脇も滅入った表情をし、気の抜けたような姿勢でハルカの横を通り過ぎた。

「次の人」

ハルカは教室の中に入った。教室の真ん中に机を一つ置き、麻里亜先生は坐っていた。

「そこに坐って」

ハルカは「はい」と返事をし、麻里亜先生の目の前に置かれている椅子に腰を下ろした。

「日比野さんは何処を志望しているのかしら?」

「特に決めてないんですけど・」

苦笑いを作らざるを得ない。

「塾には通っているのかしら?」

「いえ、通ってないです」

「勉強しないとこのままじゃ厳しいわよ」

「は~」

その場凌ぎで適当に相槌を打った。

「日比野さんスポーツが得意よね」

「はい」

「スポーツ推薦を薦めるけどどうしかしら?」

ぼうっとしていた脳がスポーツ推薦という言葉に反応を示し、少し活性化してきた気がした。ハルカはスポーツ推薦があることをすっかり忘れていた。ソフトボールの腕前なら自信を持っている。3年間やってきた部活ではチームが弱かったため、たいした成績は収めてなかったけど、見ている人は見ていたんだ。勉強せずに高校に入れるのなら願ったりではあった。

だけど、ソフトボールで推薦に高校に入ることに手放しで喜ぶことは出来なかった。ソフトボール自体にハルカの興味は薄れてきているためである。

「ちょっと考えさせてください。ソフトボールはあたし・・」

「ちょっと待って日比野さん。ソフトボールじゃないわ。ボクシングよ」

ハルカは言葉を失った。今、麻里亜先生はボクシングと言った。いや、ボクシングの推薦なんてあるわけがない。聞き間違えたんだろうか。

「先生、あたしボクシングって聞こえたんですけど」

「そう、ボクシングで良いの。私立アリス女学院から話がきているのよ」

「でも、あたし、ボクシングなんて出来ないですよ」

「その点に関しては問題ないわ。なんでも新しく女子ボクシング部を創るそうで経験を問わず全国から運動能力に長けた生徒を集めているらしいの。経験は問われていないのよ」

アリス女学院という言葉にハルカの心は揺らいだ。部活でボクシングなんかやりたい気持ちはさらさらなく、普通ならその時点ですぐに断るところだが、アリス女学院は多くの女子中学生は憧れを抱いている全国でも有数のお嬢様学校である。ハルカは特別な思いをアリス女学院に持っているわけではないが、それでも魅力的な学校ではあった。問題はボクシングである。最近は、ボクササイズが女性の間で流行っているらしくダイエットが目的の一番理由であるが、ストレス発散するために通っている人も多いという話を聞いたことがある。汗臭いイメージがあるが、たしかにストレスを発散するにはもってこいかも知れないなと思った。単純そうなスポーツだからすぐに飽きるかもしれないけど、そうなったらさぼればいい。よし決めた、ボクシングをやろう。

「先生、あたしその話受けます」

「分かったわ。ただ、一つ問題があるの」

麻里亜先生は机の上に置かれてある白い紙をじっと見た。

「あなたの他にもう一人、ボクシングの推薦を申しこんだ生徒がいるのよ。その生徒と日比野さんで試合をして勝った方に推薦枠を与えることになるけれど構わない?」

「はい」

ハルカは頷いた。

「時間は明日の午後一時、場所は柔道場でやるわ。くれぐれも遅刻しないようにね」

迂闊だった。目覚まし時計をセットし忘れてしまい、試合の時間に完全に遅刻だ。

ハルカは息を切らしながら走り続けた。五分以上全力で走り続け、呼吸が苦しい。これでは学校に着いたあと、すぐに試合をさせられることになってもやれそうにない。

学校へ向けて走り続けている間、ハルカはもう一人の推薦枠希望者って誰なんだろうと考えていた。よりによってボクシング推薦選ぶなんてその娘も学力が終わってるんだろうな~。そう思うと人のことは言えないが笑ってしまった。まぁいいや、勉強できない同志で切符を争うのも。

やっと校門が見えてきた。校舎の真ん中に付けられている時計を見やると時間はすでに一時十分を回っていた。

校庭の中は土曜日で休日とあって誰もいない。校舎の中に入り、慌てて下駄箱から靴を出し、履き替えた。右に向い、突き当りをまた右に曲がり、突き当たりにある柔道場が見えた。ドアは開かれており、ハルカはそのまま駈け抜け、中に入った。

「遅いわよ日比野さん」

部屋に着くなり、ハルカは頭を垂らし両膝に手を置き、はぁはぁ息を吐いた。

「すっすみませんっ」

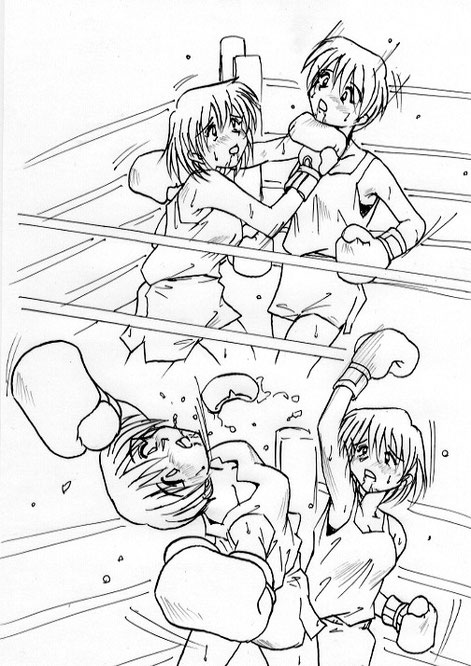

苦しそうに答えゆっくりと顔を持ち上げハルカは表情を固まらせた。目の前にジャージ姿の真弓と泉がいる。そして、何処から持ってきたのか不明だが、リングが部屋の真ん中に置かれてあり、そのリングの上に足が見えた。誰かがリングの上にいる。ハルカはリングの上を見上げた。

「知里・・」

ハルカが声を漏らす。

リングの上にはボクサーの格好をした知里が立っていた。

タンクトップにトランクス、両腕に赤いボクシンググローブをはめている知里がリングの上にいる。ハルカは何がなんだか分からなくなっていた、少し頭を回せば分かることなのに。

「何で知里そんな格好してるのよ」

驚きをそのまま声にして出していた。だが、知里は答えようとしない。視線を合わせずに曇った表情をしている。

「もう一人の推薦枠申し込みした生徒が中川さんなの」

ハルカの問い掛けに答えたのは麻里合先生だった。

「日比野さん、これに着替えて」

麻里亜先生からボクシング用具を一式手渡された。タンクトップとトランクス、シューズに赤いボクシンググローブ。ハルカはその場で着替える。

「さぁ始めるわよ。リングに上がって」

ハルカがリングに上がったあと、続いて麻里亜先生もリングに上がった。よく見ると麻里亜先生の格好はボクシングのレフェリーそのものだった。白いシャツに黒いズボン、蝶ネクタイまでしている。麻里亜先生はリングの真ん中に向う。

「二人ともリング中央へ」

ハルカと知里が指示に従い、リング中央へ着くと麻里亜先生のルール説明が始まった。だが、ハルカの頭の中はルールを聞く余裕などなかった。

麻里亜先生の言われるままにリングにまで上がっちゃったけど、どうしよう・・知里と殴り合いなんて出来ないよ。

知里はどう思ってるんだろう?

ハルカは知里の顔を見つめた。知里は依然として曇った表情をしたまま顔を俯かせている。

考えるまでも無いじゃない。あの優しい知里があたしを殴るはずがないよ。じゃぁ試合は成立しないことになる。ってことはどうなるんだろうか?

「日比野さん」

麻里亜先生の声でハルカは「はっはい」と慌てて返事した。

「何ぼけっとしてるの?説明は終わったわ。早くコーナーに戻って」

すでに知里は背を向けコーナーに向っていた。ハルカも慌てて踵を返すと青コーナーには真弓が立っていた。

「何で真弓までいるの?」

「ボクシングにはセコンドが付き物じゃない。昨日、電話で麻里亜先生に頼まれたんだ。『ボクシングの推薦枠を賭けてハルカと知里が試合をするからセコンドをやって欲しい』って。泉もそうだって」

赤コーナーに目を向けると知里とコーナーの外にいる泉が話をしていた。

「ハルカ、やるからには負けちゃダメだよ。はい、マウスピース」

真弓はハルカの顔の前に白い物体を出した。それは入れ歯のようでハルカの目には気持ち悪く映った。

「何なのそれ?」

「マウスピースって言ってこれをくわえて歯を守るみたい」

「ふ~ん」

「時間よ。始めるわ」

えっ?

麻里亜先生はゴングを鳴らした。

まだ準備が出来ていないよ。いや、それ以前にあたしは試合なんかするつもりはない。

リングに顔を戻し、麻里亜先生にそう伝えようとしたところにものすごい勢いで知里が向かって来ていた。

えっ?

ドゴォッ!!

知里の右ストレートがハルカの顔面を捉えた。さらに知里のパンチが追い打ちで続く。

訳が分からなかった。めちゃくちゃ顔面が痛い。どういうことなの?

絶えず顔面に衝撃が走る中、訳も分からず視界が四方八方に飛ばされていく。動揺していく中、ハルカの視界がようやく捉えた。この状況を作り出しているのは二つの拳をハルカの顔面めがけ振り回している知里だった。

どうして・・。

悲痛な思いが胸を締め付けていく。知里、なんであたしを殴るの?止めてよ、痛い、お願いだから止めて。

ハルカの思いを裏切るように知里は無防備なハルカの顔面にパンチを打ち続けた。

「ぐはっぐほっ」

悲痛な声がハルカの口から漏れる。悲痛な時間が流れ続ける。

カーン

ゴングが鳴り、知里の手が止まった。はぁはぁっと息を切らし、血走った目つきでハルカの顔面を見ていた。すぐに背を向け、コーナーへ戻っていく。パンチ力が無いとはいえ、2分間無防備な状態でパンチを受け続けたハルカの顔面は醜く変形をなしつつあった。

「何やってるのよハルカ。手を出さなきゃやられるに決まっているじゃない」

ハルカは首を横に振った。

「ダメ、あたしには知里を殴ることなんて出来ない」

「知里は完全にやる気よ。ハルカ、このままじゃ殴られ続けるだけだよ」

ハルカは黙った。血走った目でハルカの顔を見た知里を見て思い出すことが出来た。知里にとってアリス女学院は第一志望の学校であり、知里はアリス女学院に入るため、この二年半塾に通い続けていた。だから知里はあたしを殴るのだとハルカはぎりぎりのところで気持ちが整理できつつあった。だが、知里と違いハルカに戦う気は無い。ハルカにとってスポーツ推薦はさほど重要ではなく、痛い思いや友達を殴らなければならないことで悩んでまで欲しいものではなかった。それなら棄権すれば済む話である。しかし、棄権することには抵抗を感じた。何でなのかハルカは分からないでいたが。

考えこんでいる中、突然、ハルカの口の中に真弓の手が突っ込まれた。

「はぐっはぐっ」

真弓が手を引き、口の中が自由になるや否やハルカは叫んだ。

「ちょっと何すんのよ!」

「マウスピース入れたのよ。1R口に入れるの忘れたでしょ。次のRも知里に殴らせるんでしょ?くれぐれも歯だけは折られないようにしないとね」

あたしだって好きで知里に殴らせているわけではない。真弓の皮肉にむかつきながらハルカは立ち上がった。

第2Rのゴングが鳴る。一直線に走りハルカの元に知里はやってくる。

ハルカはインターバルでの真弓とのやり取りで苛立っていた。

このRも無抵抗なまま殴られ続けて苛立ちをさらに募らせる?それとも知里を殴る?

ハルカは首を横に振った。

やはりダメだ、あたしには知里を殴ることは出来ない。

悲愴な表情を作るハルカの顔面を知里が思いっきりぶん殴った。鮮血がキャンバスに飛び散り、ハルカの顔面からは鼻血が流れ落ちていく。

「ぶふっ、ぶほっ」

パンチが当たる度にブザマな声を出していく友達が目の前に立っている。友達の可愛いらしい顔面は不細工に変り果て、赤や透明な液体が口や鼻から垂れ流れている。

ごめんなさい、ハルカ。私が最低なことしてるって分かってる。でも、この勝負絶対勝ちたいの。小学校の時から憧れていたアリス女学院にどうしても入りたいの。

知里はパンチを打ち続ける。五十発以上のパンチをハルカの顔面に当てただろうか。それでもハルカは立ち続けている。

もう倒れてハルカ、お願いだから。もうこれ以上あなたを殴りたくない。

知里は心の中で強く叫んだ。

ドボォッ!!

突然、お腹にものすごい苦痛が襲ってきた。

く・苦しい・・息が出来ないよ・・。

知里の顔が苦痛で歪む。

知里のお腹をありったけの力を込めて叩いた。知里の動きが一発で止まり、立て続けにハルカはパンチを叩き込んだ。

もうどうでもよくなっていた。知里がどうなろうと知ったことではない。頭の中で考えていることは知里を打ちのめす、それだけだった。

こうなると試合の主導権はハルカのものであった。ハルカは学年で一、ニを争う運動能力を持っており、足の速さ、持久力においても陸上部員より上である。それに対し、知里は人並よりは優れた運動能力を持っているとはいえ、ハルカに比べるとそのレベルは数段下がる。スポーツで知里がハルカに勝つことは至難の技であるといえた。

ハルカが反撃を開始してから試合の展開はハルカの一方的なものへとなっていく。当然である。動きのスピードでハルカが知里を上回っている。そして、ハルカはボクシングの素人とは思えないコンビネーションを上下に打ち分け、知里の体に着実にダメージを与えている。

ついにハルカは知里をロープにまで追い詰めてめった打ちにする。ここでゴングが鳴り、第2Rが終了した。

「すごいじゃないハルカ。完全に知里を圧倒してたよ」

ハルカは厳しい表情を崩さずに黙っていた。インターバルに入り、熱くなっていた心が冷めてきたところに赤コーナーでもはや虫の息といった状態で椅子に座っている知里の姿を見て、ハルカは自分のしたことに後悔の気持ちで一杯となっていた。

「で、どうするの次のR。攻めるの?攻めないの?」

ハルカは驚いた表情をし、真弓の顔を見た。

「ハルカと何年バッテリーを組んでると思ってるのよ。ハルカが何を考えているのかなんて表情を見れば、すぐに分かるわよ。私はね、絶対に戦うべきだと思うわ。知里がアリス女学院に対して並々ならぬ思いを抱いていることは私も分かってる。でもね、思いっきり戦って負けたなら知里も納得すると思う。逆に無抵抗のハルカを倒して高校に入っても知里はきっといつか後悔するよ」

後悔か。

真弓の言う通りかもしれない。お互いが後悔をしないのが一番。それなら答えはあたしも知里も全力で持って戦うだけだ。

ハルカは立ち上がった。

「ありがとう真弓、あたし精一杯戦ってくるよ」

第3Rのゴングが鳴り響く。笑顔を作り、ハルカはコーナーを出て行った。

第3RもハルカのRとなっていた。ハルカが知里を攻めたてていく。そして、右のフックでついに知里がダウンした。

青コーナーで待機し、カウントを耳にするハルカの心は高揚していた。

ボクシングって面白いじゃない。相手の攻撃を避ける事はスリルがあるし、如何にして自分の攻撃を当てるのかその駆け引きも楽しい。

知里はカウント8で立ち上がり、再びハルカは攻めていく。ハルカのラッシュの前に知里は一方的に殴られていく。

知里は体を亀のように丸め、ハルカが放つパンチの雨の前に今にも倒れそうだ。左フックを知里の頬に浴びせ、知里の口の中から唾液が一気に噴き出た。さらにハルカは右ストレートで追撃していく。

だが、次の瞬間、知里の体はハルカの目の前から消えていた。

グワシャァッ!!

知里の強烈な右のアッパーカットがハルカの顎をえぐった。その強烈な威力を証明するかのようにハルカの体が宙に舞った。マウスピースはさらに上へと飛んで行った。ハルカのマウスピースは天井に当たって、キャンバスに落ちた。天井には血が付着している。逆転のアッパーカットをもらいキャンバスに倒れたハルカは、ぴくりともしないでいる。

麻里亜先生はダウンを宣告し、カウントを始めた。

「ワン、ツー」

麻里亜先生は仰向けで倒れているハルカの顔面を見て思った。

あらっこの娘失神してるじゃない。可哀相に、口からよだれが垂れ落ちているわ。この有様じゃスポーツ万能少女も惨めよね。

「スリー、フォー」

それにしても中川さんが勝つとは思いもしなかったわ。てっきり日比野さんの楽勝か思っていたんだけど、あの娘もけっこうやるのね。

カウントを数えている間もハルカは一向に動く気配を見せず、バンザイをしたまま天を仰いでいた。

ハルカは本当に失神しているようだ。だらしなく開いた口、何も映していない瞳がそのことを証明していた。

カウントナインを唱え、麻里亜先生は最後のカウントを唱えるべく人差し指を立てた右手を上げた。

カーン

第3R終了のゴングが鳴り、麻里亜先生の右腕が上がったまま止まった。その状態で麻里亜先生は口を開けたままハルカの表情を見つめていた。

このままカウントを唱えちゃっていいのかしら、それともゴングが鳴ったからインターバルに入るべきなのかしら?どうしよう、分からないわ。

麻里亜先生はK-1が大好きでTV中継は欠かさず見ているとはいえ、ボクシングの細かいルールなど知る由もない。

「先生、この場合どうすればいいんですか?」

真弓が聞いてきた。

生徒が真剣にボクシングをしているというのにレフェリーを務めた先生がルールを知りませんでしたでは教師としての信頼はがた落ちである。早く結論を出さなければならない。

「インターバルに突入よ。野中さん、早く日比野さんをコーナーに戻して」

これで良いのかしら?大丈夫よきっと、あの娘達がこのあと、ボクシングのルールを調べることなんてするわけがないわ。

正式なルールはRが終了したあともダウンカウントは継続して数えられることになっているが、真実はどうであれ、ハルカは麻里亜先生のでたらめなルールで助けられた格好になった。依然として、ハルカはバンザイの格好をして失神したままだが。

うわっ悲惨だな~。

慌ててハルカの元へ駆け付けた真弓だが、リングに倒れているハルカの姿を見て思わずそう感じてしまった。いけないと思い、その考えをすぐに打ち消したけど。

真弓は後からハルカの両脇を手で持って青コーナーまで引き摺って戻った。体重の重さにいやになりかけながらようやく戻ったのだが、次に椅子に坐らせなければならなくその作業に真弓は再び苦戦を強いられた。

ハルカは両腕をだらりと下げ、顔を横に傾けて、コーナーにもたれたままだ。ハルカの目は左右とも視点が定まっておらず、口はだらしなく開いたままでいて、つまり、まだ────

伸びていた。

真弓はハルカに声をかけるがハルカは失神したまま、反応を示さない。

いつまで失神してるつもりなの。しょうがないと真弓は思い、パンパンパンとハルカの頬を叩く。それでようやくハルカが目を覚ました。

「あれっ試合は?」

ハルカは寝ぼけた声を出した。

「まだ終わってないよ。覚えてないかもしれないけど、ハルカは知里のアッパーカットを食らって今まで伸びてたんだよ。それでゴングが鳴ってくれたおかげでなんとか救われたわけ」

ハルカは愕然としていた。スポーツ万能なハルカが知里に事実上ノックアウトさせられたのだからそれも仕方ないと思った。

さらにもう一つハルカに教えなければならないことがあった。それを聞いてハルカはどう思うだろうか?

「真弓、マウスピース」

ハルカが沈んだ声を出し、右手を差し出した。

真弓はマウスピースを渡して言った。

「ハルカ、このままじゃ知里には勝てない」

その言葉を聞いたハルカの眉が持ち上がった。その直後、第4R開始を告げるゴングが打ち鳴らされた。

「どういうこと?」

ハルカは語気を強めて聞き返した。

「ハルカ、前!」

慌てて前を向くと知里が目の前まで来ており、パンチを繰り出してきた。ハルカは辛うじて知里のパンチを避けるとその後も知里の連打をかわし続ける。

真弓の口から信じ難い言葉が二つ続いた。

インターバルの最中は自分が失神していたことで頭が動揺していた。

あたしが失神してた? さっきまで知里を圧倒してたじゃない。そんなことあるわけないよ。

だけど、ラッシュをかけていた途中から記憶が無くなっている事実を前にし、知里によって失神させられたことをハルカは認めざるを得なかった。

だが、今はそんなことよりも真弓の「あたしがこのままじゃ負ける」という言葉で頭が一杯だった。

たしかにさっきは油断して失神させられちゃったけど、それまではあたしが圧倒していたじゃない。それに今だって知里のパンチは完全にかわしている。どうして真弓はあたしが知里に負けるって言い切れるの?

連打が弱まり知里の顔面に右ストレートを叩き込んだ。知里もすぐに右フックをハルカの顔面に入れ、反撃に出た。ハルカは再び右ストレートを知里の顔面に当てる。だが、知里も食い下がらずにパンチを返してくる。ハルカがパンチを当てては知里がパンチを返す展開が続いた。

1分が過ぎた。互角のまま、知里との差が一向に開かない。

ハルカはより力を込めたパンチを放った。このパンチを知里はブロックし、ハルカのお腹にパンチを叩きこむ。さらに左、右、左とフックの三連打がハルカの顔面を往復する。

あれっ・・あたし・・ひょっとして打ち負けてる・・

そんなはずは・・

一瞬よぎった考えを打ち消すためにハルカは右のストレートを放った。

ドボォォッ!!

決まったのは知里の右ボディだ。

「ぶっ・ぶはぁっ」

大きく頬を脹らませ、ハルカが大量の唾液とマウスピースを一斉に吐き出した。

呼吸が止まる思いを味わい、打ち合いを知里が制したことをハルカも認めざるを得なかった。ハルカは打ち合う気力を失い知里のパンチの雨を浴び続けた。

ゴングが鳴り、第4Rが終了する。

ハルカは椅子に坐り、体を休めるが心は放心状態となっていた。知里に打ち負ける理由が分からない。あたしの方が実力は上なはずなのに・・・

「決意の差よ」

「えっ?」

ハルカは真弓に顔を向ける。

「どちらがこの勝負に勝ちたいって気持ちを強く持っているかってこと。知里は今、崖っ端に立たされているのよ。今の成績のままアリス女学院を受けたら間違いなく落ちる。このチャンスを逃したらアリス女学院に入ることは無理だと感じてる。だから、知里は絶対に勝たなければならないって決意を持って戦ってるはずだよ。でも、ハルカはこの勝負に負けても失うものは何もない。ハルカは『勝たなければいけない』じゃなくて『勝ちたい』なのよ。それじゃ知里には勝てない」

真弓の言葉がハルカに重くのしかかった。

ゴングが鳴り、第5Rが開始される。

向ってきた知里にハルカはパンチを放っていくが、自分でもキレが鈍いと分かる。知里のパンチだけがハルカの体を確実に捕らえていく。

たしかにあたしと知里じゃ背負っているものが違う。

ズドォォッ!!

知里の右ストレートが決まり、ハルカは再びキャンバスに沈んでいった。

ぼうっと天を仰ぐ。

ダメだ知里には敵わない。もういいや・・

ハルカは目を瞑った。

「それでいいのハルカ!」

真弓の声だ。ハルカは目を開き真弓に顔を向ける。

「負けず嫌いなあんたは何処にいったのよ!」

負けず嫌い。

ソフトボールの試合に負ける度に泣いた。そんな時期もあったな・・・・

今、分かった。何故、1Rが終わった後、自分が試合を棄権を申し出なかったのか。

負けを認めることが嫌いだから棄権しなかったんだ。自分でも呆れるほどの意地っ張りな自分にハルカは口元を緩ませた。

「負けるなんて大嫌いだよ」

ハルカは上体を起こし、真弓に向かって笑って見せた。

「まだやれるかしら?」

麻里亜先生の問い掛けにハルカは頷いた。

試合が再開され、直進してきた知里の顔面にハルカは知里の顔面にパンチを打ち込んだ。知里が後退し、ハルカは知里に向かっていく。壮絶な打ち合いの始まりだった。ハルカも知里も一歩も退かず、お互いの意地と意地と賭けた殴り合いが続いた。リングの上に二人の血と唾液が飛び散っていく。

ハルカは右ストレートを知里の顔面に入れた。その直後、知里は右フックで応戦したが、ハルカは左腕でこれを弾いた。

チャンスと思い、ハルカはありったけの力を込めたパンチを知里の顔面めがけて放った。

グワシァッ!!

ハルカの右ストレートが知里の顔面にめりこんだ。それは強烈な一撃だった。

しかし、ハルカの顔は歓喜の表情ではなく、醜く歪んでいた。ハルカの顔面にも知里の左拳がぶちこまれていたのだ。

クロスカウンターの相討ちは二人の少女の顔を壮絶な形に変えてしまっている。ハルカと知里のマウスピースが揃って口からこぼれキャンバスに落ち、二人は同時に後ろへバタンと倒れた。

ハルカの体はぷるぷると震え痙攣を起こしている。意識はあるのだが、体が全く言うことを聞かないでいる。

やばい効いちゃってるよ・・・。

何度も立とうと試みたが、体は何の反応も示さない。目の前で真弓が血相を変え、叫んでいる。もう一度力を入れたがやはりダメだった。

知里はどうなっているんだろう・・・・。

この体勢から知里を見ることは出来ない。

「知里、もう少しだよ。頑張って!」

泉の声が耳に届き、ハルカは動揺した。

もう少しって立ち上がる寸前なの?だとしたらやばいよ、早く立たなきゃ。

ハルカは再度立ち上がることに挑むが、それでも体は動かない。

「シックス、セブン」

真弓の視線はハルカを捉えておらずもっと先に向けられていた。

知里がどうかしたの?まさか────

真弓はハルカに視線を戻し、首を横に振った。

絶望的だった。この状況から立ち上がることなど不可能だ。無情にもカウントが進んでいき、最後のカウントが数えられるのを待つだけとなった。

「テン」

この瞬間、ハルカは心を悔しさで占められた。

「ダブルノックアウト。ドロー」

意外な言葉が麻里亜先生の口から出てきて、ハルカは驚いた。

真弓がリングに上がりハルカの顔を覗いた。

「ハルカ、大丈夫?」

「意識はなんとかあるんだけど、体が言うことを効かない。起こしてくれる」

真弓によって上体を起こしてもらい、ハルカは知里の方に顔を見た。知里はうつ伏せの上体で倒れている。泉が声をかけているが何の反応も示さない。

「どういうこと?」

「ダブルノックダウンになった後、知里はカウント7で立ち上がってきたんだけど、カウント9のところでまた前に崩れ落ちたのよ。きっと最後の最後で気が緩んで、緊張の糸が切れたんだね」

体が大分、回復し、ハルカは立ち上がった。

「引き分けなんて考えてなかったわ。どうしようかしら」

麻里亜先生は困惑した表情を見せる。

「先生、私その話辞退します」

知里の声だ。ハルカは顔を向けると知里が立ちこちらに向かって来ていた。

「どうして?知里、あんなにアリス女学院に行きたがってたじゃない」

「このままスポーツ推薦でアリス女学院に入れても嬉しくない。それじゃ私の二年半の意味が無くなってしまう。そのことに今、気付いたの。それにハルカとボクシングの試合をして分かったのよ。強い意志を持って諦めなければなんとかなるってことも」

ハルカには知里が急にたくましくなったように思えた。

「分かりました、推薦枠は日比野さんに与えることにします。それで二人ともいいわね?」

ハルカと知里は揃って「はい」と返事をした。

「今日はこれで解散です。四人ともお疲れ様でした」

麻里亜先生はそう言い残して柔道場を後にした。

「ホントにいいの?」

「いいのよ、それよりさっきはごめんね、殴ったりして」

「それ言ったらこっちだって相当殴ってるんだからあいこでしょ」

「さぁて話もまとまったことだし帰ろうか」

「そうだね」

「その前に着替えないと」

「二人とも顔に血が付いてるよ、洗ってきなよ」

「はははっ、ホントだっ」

・

・

自分の部屋に入るやベッドの上に倒れ込んだ。体中が疲れ切っていて、このまますぐに眠れる状態だった。

あとは、運動試験に受かればアリス女学院に通える。

だけど、嬉しい気持ちはこれっぽちも無かった。真弓たちと分かれてからハルカは本屋に行き、ボクシングの解説本を立ち読みした。それで、ダウン後にR終了のゴングが鳴ってもカウントはそのまま続行することを知った。

あたし、本当は負けてるんだ・・・。

試合に負けているのにあたしが推薦枠を与えられたことにやりきれない思いが心を占めていた。

この二年半の意味が無くなるなんてカッコ良いこというなぁ知里。

知里の言葉をふと思い出した。

自分の二年半ってなんだったんだろう。

ハルカは思う。

中学校に入ってからは、ソフトボールに夢中になったけれど、チームはたいした成績を残すことは出来ず大会では万年ニ回戦止まりだった。自分が頑張っても周りがやる気を持たなければ勝てない。そのことに気付き、ハルカのソフトボールへの熱は次第に冷めていった。

ボクシングはどうなんだろう・・。楽しいとは思ったけど、一回やっただけではよく分からない。でも、真面目にやろうと決めていた。そうじゃないと推薦枠を譲ってくれた知里に失礼だ。それにもうボクシングで誰かに負けるのは御免だし。

自分の意志を確認したハルカはベッドから下り、気分転換に流すCDを捜した。あるメロディが頭の中で流れ、白いジャケットのマキシシングルを手に取った。

そういえばソフトボールの試合で初めて負けたときもこの曲を聴いたなとハルカは思いつつ曲を流した。

あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から