第1話

それはこれ以上ない不意打ちだった。

「未希ちゃん、僕と付き合わない?」

ジムを出て二人だけで帰っていく別れ際、時宗はそう言ったのだ。

未希は口をうっすらと開けながら、自分を指差した。時宗は笑顔で頷く。

「まいったな・・」

未希は目を反らし、頬を人差し指で掻いた。

「うれしいんだけどさ・・・」

一度目を瞑ってから時宗の顔を見た。

「何でこのタイミングで言うかな・・・」

時宗は目をきょとんとさせる。

「何が?」

「あたし、大事な試合があるんだよ」

「試合ってまだ二ヶ月も先じゃない」

「そうだけどさ・・・でも、今回は相手が特別なんだ」

「あぁ・・・裕子ちゃんね」

合点がいったのか時宗は首を少しだけ縦に振った。

「そう。だから集中させて欲しかったのに」

「返事は試合が終わってからでいいよ」

「ううん、どちらにしろ返事は変わらないから」

そう言って、未希は頭を下げた。

「ごめん」

「そっか・・・未希ちゃんも僕に気があるかと思ってたんだけどな」

「いや・・・期待させたくないから言いたくはなかったけど」

未希はまた目を反らす。

「好きか嫌いかでいえば好きだよ」

未希の頬が赤く染まる。

「じゃあ何でさ」

「チャンピオンになるのが夢だから、恋愛する気になれないんだ」

「いいじゃない、ボクサー同士付き合うのも」

「あたしの考えは変わらないから」

「そっか。悪かった大事な時に」

いつも温和な表情の時宗も流石に落胆した表情をみせて未希とは違う帰路を進んでいった。その背中から視線を外すと、あたしって馬鹿だよなと未希は声を漏らした。

秋子が手にするミットめがけて裕子はパンチを叩き込む。ワンツー、上下の打ち分け、多彩なコンビネーションを放つ。

「ナイスパンチ」「そうその調子」

秋子の小気味良い褒め言葉にのせられて疲れていてもリズムよく打ち続けられる。

三分間の終了を告げるブザーが鳴った。

「よしっ今日はここまでだ」

秋子がミットを下ろした。裕子は「ありがとうございました」と言って頭を下げた。秋子が近づいて声をひそめて言った。

「会長、裕子のこと褒めてたぞ、ここのところめきめき力を伸ばしてるって」

「でも、また試合にはセコンドについてくれないんですよね・・・」

「別に冷たくしてるわけじゃない。ただ距離の取り方を計りかねてるだけさ。また指導に熱が入るのを恐れてるんだよ」

秋子の言うことは分かるし、気を使ってくれていて有り難いとは思っている。それでも、裕子は納得がいかず口をつぐむ。

「そのうち、ついてくれるようになるよ」

秋子はそう言って裕子の肩をぽんと叩くと「おつかれ」と言って先にリングを降りた。

裕子もリングを降りて長椅子に腰を下ろした。白いタオルを手にして頬を流れる汗を拭きながら息をついた。

初めは父に褒められたくてボクシングを始めた。でも、今は違う。チャンピオンになりたくてまたボクシングを始めるようになった。だから別に前のように父がわたしに指導してくれなくてもかまわない。だけど、父とリングの上で喜びを分かちあえないのはやっぱり寂しい。いつまでこのぎこちない関係は続くんだろう。

陰が落ちて裕子は顔を上げた。父の昭夫が目の前に立っていた。

「今日はもう練習終わりか」

「そうだけど・・・」

昭夫が隣に座った。

「良い動きしてたぞ。調子が良さそうだな」

「うん」

裕子は口を微かに開けた。

父が初めて褒めてくれた・・・。

「次勝てば新人王だ。楽しみだな」

裕子は唇を結んで目線を下ろす。高揚して気持ちの整理がつかないでいると、昭夫が立ち上がった。

その場を離れていく昭夫の背中を見て声を出さずにはいられなかった。

「お父さんっ」

昭夫が振り返る。

「次の試合勝てたら、これからはセコンドについてほしいんだけどっ」

昭夫は数秒の間沈黙してから、

「分かった。次の試合期待してるぞ」

と言ってくれた。

「うん」

昭夫はまた背を向けて練習の場に戻っていく。裕子は昭夫の背中を見続けた。視界から無くなってから手のひらを握った。

勝たなきゃ絶対。相手が未希だからとか関係ない。

第2話

ホームルームが終わって教室を出た。このまま直接ボクシングジムへと向かう。

気持ちは自然とボクシングへといきたいところだけれど意識は別のところに向かう。

未希は息をついた。時宗に告白されて以来、どうしてもそっちに気持ちがいってしまう。もう一週間も経っているっていうのに。告白を断ったことを後悔しているからなんだろうか。それとも申し訳ない気持ちに苛まされてる?

未希は額に手を当てた。どちらにしても断るしかなかったんだ。間違っているとは思えない。

「未希」

声をかけられて後ろを振り向いた。貴子が駆けてきていた。

「ジムに行くんでしょ。わたしも一緒に行くよ」

「うん」

貴子と並んで廊下を歩く。

「そういえば未希、面接はどうだったの?」

「受かったよ」

「良かったじゃない」

「別に落とすための面接って感じでもなかったし」

「それでも良かったじゃない」

貴子の言葉に未希は反応を示さなかったけれど、気持ちが柔らぐのを感じていた。たいしたことじゃないけど、祝福してくれるのは嬉しいといえば嬉しい。

「それにしても思いきった選択したよね。大学行かないなんて。未希の学力なら行けるのに」

「プロボクサーになってボクシングのチャンピオンを目指してるのに、大学生活っていうのもぴんとこなくて」

「相変わらずストイック一徹だね」

「器用な真似が出来ないだけだよ」

時が経つのは早いもので後二ヶ月したら学校を卒業する。四月になったら社会人だ。仕事は本屋の仕事で大手の純風堂書店。本を読むのが好きでこの仕事を選んだ。もっともボクシングに支障が出ないよう時間に融通が利くのが前提条件だったけど。大学に行くつもりだったのに止めちゃって不安がないわけじゃない。でも、ボクシングにだけは中途半端に向き合いたくなかったから。

「なんだかここのところ元気がないね」

「そう見える?」

「いつもはもっとよく喋るじゃない。覇気もない感じだし」

未希は頭を掻いた。いつも通り振る舞っているつもりでも分かっちゃうもんなんだな。

「分かった・・・小泉と試合するからでしょ」

「そうじゃないよ」

「そうなの」

貴子は意外な顔をする。未希は時宗が原因だからと心の中で呟いた。

でも、と未希は思った。時宗だけが原因なのかな。貴子の言うとおり、小泉と試合をするからかもしれないし、社会人の道を選択した不安もある。三つの出来事が絡まってあたしの心を曇らせている。本当はどれが一番の原因なんだろう。

未希は首を傾げる。

さしあたっての悩みを口に出したら見えてくるのかもしれない。

「誰にも言わないでよ」

「何よ畏まっちゃって」

「実はさ・・・時宗から告白されちゃって」

貴子が目を丸くした。

「それでOKしたの?」

「断ったよ。恋愛してる余裕なんてないからさ」

「もったいない。案外良い感じに見えるのに」

「今はいいんだ・・・」

「色ボケしているのはいいけど、敗けた時の言い訳にはしないでね」

未希はびくっとして、声のした方を振り返った。

「小泉・・・」

小泉が未希の横を通り過ぎ下駄箱まで行く。

「盗み聞きしといて偉そうなこと言わないでよ」

小泉はこちらを見ずに下駄箱から靴を出す。

「あたしは一度勝ってるんだ。あんたにそんなこと言われる筋合いはないね」

靴を履き替えていた小泉がこちらを見上げる。

「一勝一敗の五分でしょ」

「まぁそうだけどさ。どちらにしろ次で完全決着だ」

「どうでもいい。わたしはチャンピオンになりたくてボクシングしてるだけだから」

そう言って、小泉は校舎を出て行った。

未希と貴子はお互いに顔を見合せる。

「なんだか拍子抜け。もっと言ってくるかと思ったのに」

「わたしも・・・。前はあんなに攻撃的だったのに素っ気ないね」

「嫌なことは言われたくはないけど・・・」

未希は両腕を組み首を左右に動かして、

「それはそれで調子狂う」

と言って改めて息をついた。

シャドーボクシングで大粒の汗が流れ落ちていく。目の前に浮かんでいるのは小泉の姿。スピードがある左ジャブをかわしながら左のボディブローを打つ。でもイメージする小泉を捉えることは出来ない。ことごとくかわされる。

イメージの小泉を捉えられないまま三分終了のゴングが鳴った。

これで今日の練習メニューを全てこなした。冴えないまま終わっていいものか。未希は首を傾げた。今日は練習を続ける気になれないな・・・。練習を切り上げて部屋の隅にある長椅子に座った。

タオルで汗を拭きながら下を向いた。

ダメだ、小泉に勝てる気が全くしない。今日こそは何度となくビデオで観て目に焼き付けた小泉をシャドーで捉えられると思ったのに。

「まぁた浮かない顔して」

見上げると貴子が立っていた。

「まだ時宗君のこと気になるの」

「ばっ聞こえたらどうするんだよ」

慌てて時宗の方を見たけれど、窓に向かいながらシャドーボクシングをしていた。

未希は改めて貴子の顔を見た。

「今は違う・・・小泉のこと考えてた」

貴子の表情が真顔になる。

「あいつ人間的に成長してるんだなって」

「それは小泉だってボクシングしてるわけだし」

「小泉の戦績は三戦三勝三KO。あたしは三戦三勝一KO。前から分かってはいたけど、あいつはやっぱり才能があるんだよね。でも、心は未熟だから精神力で勝てる。無意識にそう思うようにしてた。けど、小泉の心も成長してるとこみると勝てるのか急に不安になっちゃって」

「未希らしくないよ。心が成長してたからって精神力は未希の方が全然上かもしれないじゃない。前は未希が勝ってるんだから」

「そうだけどさ・・・。あたし、大学行くの止めて退路断っちゃったじゃん。でも、やっぱり不安なんだ。ボクシングでやっていけるのか。新人王になれたら自信もてるかなって思ってたけど、小泉が同世代にいる。あたしはチャンピオンになれるのかなって」

「未希でも不安だったんだね」

「まぁね」

と言って未希は立ち上がった。

「話して少しは楽になったよ」

「またいつでも話していいよ」

「うん、ありがとう」

「あれっ・・・未希・・・時宗君だけどさ・・・」

「時宗のことはいいよ」

未希は目を瞑り手のひらを断るように振った。

「なんか変な動きしてる」

「変な動き?」

「ほらっ」

貴子の目線の先を未希も見た。

時宗はシャドーボクシングを今もしている。でも、貴子の言う通りおかしな動きだ。パンチをゆっくりと出して引く時だけは早くしている。

「あんな打ち方教わってないよ」

「時宗君、結構独特の練習してるよ。シャドーだけじゃなくて」

「ふーん。基本無視してなきゃいいけど」

「未希も試しにやってみたら」

「あたしはいいよ。会長の教えで十分」

そう言って未希は「じゃあね」と片手を上げて、シャワー室に向かった。部屋を出る時、気になってまた時宗を見た。今もおかしなシャドーボクシングを続けている。

何の意味があるんだろう。考えてみたけど、検討もつかなかった。

変なやつ・・・。

第3話

試合開始のゴングを控え場内がざわつく中、レフェリーに呼ばれ、未希と裕子がリング中央で対峙する。裕子は目線を下げ合わせないようにしている。睨みつける気でいた未希は気が削がれ、代わりに軽口を叩いた。

「もう一度言うけど今日が決着戦だからね」

「どうでもいいって言ってるでしょ」

裕子がぎろりと目を向け、苛立つように言った。裕子の態度を見て、未希は鼻を鳴らした。

「何よっ」

裕子が睨みつける。

「別に・・・」

未希はおどけた表情で答えた。

青コーナーに戻ると、

「何がおかしいの未希?」

と貴子が聞いてきた。

「顔に出てた?」

「ちょっとね」

未希は口元を引き締め、

「前の小泉に少し戻ってるかも。勝ち気な感じがね」

と言った。

「だから言ったでしょ。気にしすぎだって」

そう言って、貴子がマウスピースを渡す。未希は会長である辰巳の顔を見る。

「会長、序盤からガンガンいっていいですか」

「どうした?」

「相手、気負っている感じがしたんで」

「よく見てるな。いいだろう、未希に任せるよ」

「分かりました」

未希はマウスピースをくわえ、胸元で一度左右の拳を合わせた。

試合開始のゴングが鳴った。未希がダッシュして一直線に向かっていった。

振り向いたばかりの裕子をコーナーに釘付けにし、パンチを放つ。連打で一気に攻め立てる。ガードの上からかまわず叩いた。裕子の身体がコーナーポストに当り何度となく揺れる。

左のボディブローが裕子にヒットした。肉を押し潰す感触が拳に伝わり、裕子が「がはぁっ」と苦悶の声を漏らした。

追撃の右フックは空を切る。しかし、未希はそこで手を止めた。息を乱しながら、尻餅をついて倒れている裕子を見下ろす。

やった・・・小泉を倒した・・・。

作戦が思い描いていた以上に上手くいき、高揚感が広がっていく。

レフェリーの指示でニュートラルコーナーに戻る。

裕子はカウント8で立ち上がった。

ダメージが深いとは思えなかったが、未希は試合再開と同時に一気に前に出た。裕子の左ジャブを掻い潜り、左ボディを再び放つ。右腕で防がれたものの、裕子が顔をしかめたのを未希は見逃さなかった。パンチの連打を放っていく。

裕子が両腕を背中に回しクリンチをして凌ぐ。

レフェリーに離され再び距離が出来たが、未希は手応えを感じていた。左ジャブに左ボディで攻める試合前に立てた戦法も通用している。この調子でいけば小泉に勝てる。

左ボディを軸にした闘い方に自信を深めた未希はその後も裕子の左ジャブを何発かもらいながらも攻め立てた。

裕子の右の脇腹は早くも赤く変色している。ダメージが蓄積されているのは明らかだった。

また未希が前に出た。

左ジャブに左ボディを合わせにいく。何度となく繰り返されてきた光景の再現を図る。

狙いは上手くいった。裕子の左ジャブを未希は上半身を傾けながらかわし相手の懐まで一気に距離を縮めた。裕子の右の脇腹はがら空きだった。もう一度ダウンを奪えると確信する未希。

グワシャッ!!

車の衝突音のような激しい音が響き、血がキャンバスに飛び散った。裕子の右アッパーカットが未希の顔面にめり込まれている。未希のパンチは空を切り、裕子のカウンターが綺麗に成功していた。

裕子がパンチを引くと右のグローブから血が糸を引いた。

未希の鼻がひしゃげ血がボタボタと垂れ流れている。両腕がだらりと下がり、両膝がキャンバスにつく。そして、顔面からキャンバスに沈んだ。

第4話

レフェリーがダウンを宣告した。

裕子が苦しそうに息を荒げながらも右腕を上げて、喜びを表現する。

お尻が突き上がり尺取り虫のような姿勢で顔をキャンバスに埋める未希。顔から赤い水溜まりが広がっていく。

カウント5で上半身を起こした未希の顔面は真っ赤に染まっていた。

カウント8でかろうじて立ち上がる。

第1ラウンド終了のゴングが鳴った。

深紅に染まる未希の顔を見て、貴子の顔色が青ざめる。

スツールに力無く腰を下ろした未希の顔面を辰巳がタオルで拭き鼻血の手当てをする。鼻血が止まった未希に指示を出した。

「未希、左ジャブにボディを合わせるのはもう止めるんだ」

「そんな・・・あんなに練習したのに」

「次カウンターで合わせられたらおしまいだ。左ジャブから崩して接近戦に持ち込め」

ジャブの仕草を交えながら辰巳は言う。

「左ジャブって、左ジャブの差し合いじゃ小泉に敵うはずないじゃない!!」

貴子が声を張り上げた。

「分かってる。だが、それしか闘い方はないんだ」

辰巳が苦汁に満ちた声を出す。

「未希、ボディブローを打てなくなったわけじゃない。チャンスは必ずまたくる。決して気持ちで負けるな」

辰巳が顔を近付けて握り拳を見せると、未希は声を出さずに首を縦に降って頷いた。

第2ラウンド開始のゴングが鳴った。

裕子は第1ラウンドと同じようにフットワークを使いながら左ジャブを放ってくる。未希は自分のボクシングスタイルを捨てた屈伏した思いを味わいながら左ジャブで応戦する。

「どうしたの?左ジャブなんてらしくないじゃない」

裕子が笑みを浮かべる。

未希は言い返さずに左ジャブを打っていく。言葉じゃなくてボクシングで分からせるつもりだった。しかし、未希の左ジャブはことごとくかわされ、裕子の左ジャブだけが当っていく。技術の差は歴然だった。

第4ラウンドの中盤に差し掛かった頃には未希の手は止まり、裕子が好き放題にパンチを打ち込んでいた。左ジャブと右ストレートのコンビネーションで中間距離から未希の顔面をパンチングボールのように吹き飛ばしていく。

未希の顔面は原形を留めてないほどに腫れ上がり悲壮感に満ちていた。第2ラウンド以降一度もパンチを当てられずにいる。第1ラウンドに左のボディブローで裕子からダウンを奪ったのが遠い出来事のように未希は思えた。もう一度・・・もう一度必ず左ボディを当ててみせる。僅かな勝利の可能性を左の拳に託し未希は裕子のパンチに耐え続けていた。

「大好きな左ボディはもう打たないの。怯えていたらボクシングにならないわ」

裕子が笑みを浮かべて挑発する。

「そんな安っぽい挑発に乗るもんか」

「だったらわたしのパンチで早くキャンバスに沈めてあげる」

裕子はそう言い放つと前屈みに距離を縮め、大きく左足で踏み込んだ。

未希のお株を奪う左のボディブローを打ち込む。

さらに右のフックをテンプルにヒットさせ未希の身体を吹き飛ばした。

なんとか踏みとどまった未希は左ジャブを放つが裕子にあっさりと避けられ、逆に手本を見せつけられるかのように左ジャブを連続して打ち込まれた。

ガードすらままならなくなり、一方的に打たれ続ける。頬が水膨れしたかのような異様な腫れ上がり方をして、もはや別人といっていいほどに未希の顔面は醜く変わり果てていった。顔がほぼ無傷の裕子とは絶望的なまでに差が広がっていく。

ダメだ、あたしにはやっぱり左ボディしかない。

未希は裕子の左ジャブをかわすと、前に出た。

ダメージの限界を感じた未希は一か八かの賭けに出た。

裕子の右脇腹にボディブローを放つ。未希はこれ以上ないタイミングでパンチを打てた。しかし、裕子の右拳はそれよりも早く伸び上がっていく。

グワシャッ!!

裕子の右アッパーカットが炸裂した。会心のパンチも当たらず、希望すらも打ち砕かれた未希。ひしゃげた顔面から血が霧状に舞い散り両腕がだらりと下がる。目の焦点が合わず打ちのめされたように前のめりに崩れ落ちていく。

会心の左ボディすら当たらなかった失望感に未希は気力さえも奪われていった。遠のく意識の中で映像が浮かび上がる。それはサンドバッグの前でひたすらボディブローの練習してきた自分の姿。

練習は裏切らないって言葉があたしは好きだ。だったら当たるまで打つだけだ。

未希は左足を前に出して踏ん張り、力の限り左拳を振り回した。未希の左拳が裕子の右脇腹に突き刺さる。裕子は苦悶に満ちた表情を浮かべ身体が硬直する。思いもしなかった未希の反撃に腹筋を打ち抜かれ、地獄のような苦しみを味わっていた。胃の中の物を吐き出してしまいたくなりそうな苦しみと呼吸が出来ない苦しみ。目からは涙が浮かび、必死に息を吸おうと唇の先が細く尖りマウスピースがこぼれ落ちそうになっていた。

未希が左拳を引き抜くと、裕子の口からマウスピースが吐き出され全身の力が抜け落ちたように弱々しく前のめりに崩れ落ちた。

レフェリーがダウンを宣告し、カウントが始まった。

未希の大逆転劇に場内が沸き上がる。長く試合を支配していた裕子にとってそれは苛立たしいノイズでしかなかった。

なによ、さっきまでわたしのボクシングに歓声を送ってたのに・・・。

苛立ちを募らせる裕子だが、身体のダメージは深刻だった。両足に力が入らずに呼吸もままならない。無理して息を吸い込み逆にむせ込んだ。

「げあぁっ・・・ぁぁっ・・・」

身体が丸まり右腕で腹をさすりながら悶え苦しむ声を出すその様に強かった裕子のイメージが崩れ落ちていく。しかし、裕子は観客の目を気にもせず、大声を叫びながら気合いで立ち上がった。

試合は再開したが、十秒とかからずに未希の左ボディブローが再び炸裂した。

「ぶぅえっっ!!」

裕子はくわえたばかりのマウスピースを早くも吐き出した。

二発、三発と左ボディが打ち込まれた。裕子がたまらずガードを下げる。無防備になった顔面に激しい衝撃が走り、右に吹き飛ばされた。返しの左で逆へと吹き飛ばされる。裕子の顔面が未希のフックの連打で右に左に乱れ飛んだ。瞬く間に裕子の顔面が腫れ上がっていった。後ろに押されていきロープを背負い逃げ場も失った。未希のパンチの連打はさらに勢いを増す。裕子の目が弱々しく虚ろになる。

もうダメかもしれない・・・。

「裕子~辛い時は練習を思い出せ!!」

ロープ際でパンチの雨に耐え続ける裕子の背に届く声。昭夫がリングサイドで叫んでいた。

「どんなに辛い練習でも弱音を吐かず頑張ってきただろ!!」

お父さんがわたしに激を飛ばしてくれている・・・。

裕子の意識が呼び覚まされていく。

わたしは・・・わたしは・・・。

裕子が右拳を握りしめた。

わたしは負けられない————。

未希の嵐のようなパンチの連打が止まった。裕子の右ストレートが未希の頬にめり込まれている。美しく決まった裕子のクロスカウンターに場内が静まり返った。数倍に膨らんだパンチの衝撃に未希の頬が潰され歪んだ口からはマウスピースがはみ出ている。身体がぷるぷると小刻みに震えるが、二人の腕が交差していて倒れることすら出来ずにいる。

「ぶほぉっ!!」

未希の口からマウスピースが吐き出された。裕子が右拳を引き、未希が許しを得たかのように後ろに倒れ落ちていく。大の字になってキャンバスに倒れ込んだ。

裕子が右腕を上げると、歓声が沸き上がった。

カウントが進んでいくが、未希はぴくりとも動けない。

「未希~立って!あとちょっとだったじゃない!!」

貴子の泣き叫ぶような激励にも未希は動けずにいた。

貴子はそれでも必死に声を出す。何度も何度も未希の名前を呼んだ。

そして、奇跡は起きた。未希がカウント9で立ち上がったのだ。

試合が再開されたところで、第4ラウンド終了のゴングが鳴った。

ファイティングポーズを取ったままその場に立ち尽くす未希が後ろに崩れ落ちていく。貴子が未希の両肩を後ろから抱き止めた。未希は貴子に肩を借りながら青コーナーに戻っていく。

「未希、しっかりして!」

貴子の呼びかけに未希は小声で「あぁ・・・」と返すのがやっとだった。

ようやくスツールに座れたものの、首が垂れた姿勢で今にも倒れ落ちそうだった。

「お父さん、もうこれ以上は・・・」

貴子が辰巳の顔を見た。

「あぁそうだな・・・」

「待って・・・あたしはまだやれる。あと少しで小泉を倒せるんだ・・・。もう少しお願いだから続けてさせてよ会長・・・」

未希の懇願に辰巳がじっとその目を見続ける。

「分かった。未希を信じよう」

未希はうっすらと笑みを浮かべた。

「ガードを上げて一発にかけろ。いいな」

未希は黙って頷く。

一発に・・・。未希は心の中で何度も反芻した。そうしてなんとか今にも飛びそうな意識を繋ぎ止めていた。

疲労とダメージの蓄積で意識が朦朧としながら赤コーナーに戻ると、そこには昭夫の姿があった。

「お父さん・・・」

秋子が用意したスツールに座ると、すぐに昭夫に目を向けた。弱々しい目に映るずっと待ち望んでいた父の姿。ぼんやりとしていた裕子の意識が戻っていく。

「足に力は入るか」

「うん・・・」

「よしっ次のラウンド左ジャブで攻めていけ。深追いはするな。距離を取りながら攻めるんだ」

「分かった」

インターバルの時間が終わり、裕子は立ち上がる。身体はぼろぼろなのに不思議と力は沸き上がっていくのを感じていた。

第5話

第5ラウンド開始のゴングが鳴った。

おぼつかない足取りでコーナーを出ていく未希に対して裕子はフットワークが戻っていた。

リングの上を裕子が躍動する。音がしなくなった軽やかなフットワーク。パンチのスピードは増し、重みまでも増している。

息を吹き返しただけでなく進化している裕子のボクシングに未希が翻弄される。ガードは簡単に崩され、威力が増した左ジャブに顔面を何度となく吹き飛ばされる。

別人のように強くなっている裕子を前に焦燥感に駆られた未希は攻めずにはいられなくなっていた。

距離を詰めてきた裕子に右ストレートを放つ。パンチを避けた裕子は一発当てると、距離を取るどころかパンチの連打で未希に負けない圧力をかける。

未希も裕子も会長の指示を破り足を止めてパンチを打ち合った。焦燥した思いを消したくてパンチを打つ未希と自分を信じ自然と接近戦に応じていた裕子。同じ行為を選択した二人でも意志には大きな差があった。その差は残酷なまでにリングの上で反映されていく。未希のパンチは空転し続け、裕子のパンチが一方的に当たっていく。未希の手が次第に出なくなり、ついには裕子のめった打ちが始まった。裕子の流れるようなパンチの連打を浴び続けて、未希はボクシングすらさせてもらえずに不格好に踊らされていく。自分が得意とする距離でサンドバッグのように打たれる未希の姿に二人の試合は勝敗が決した空気が場内では流れるようになっていた。

未希が裕子にめった打ちされるようになって20秒。圧倒的なスピードと研ぎ澄まされた集中力。裕子の強さだけが際立つリングの上で二人のライバル関係は終止符が打たれようとしていた。開花した裕子の才能に打ちひしがれる未希。そして、もう未希を特別な存在だと思えなくなった裕子。思いが交錯しなくなり、圧倒的な差がついた二人はもはや対等な関係ではなくなっていた。手が完全に止まり血飛沫を噴き上げるだけとなった未希に裕子が決別の一撃を放つ。裕子の右アッパーカットが未希の顎を抉った。

グワシャッ!!

骨が砕かれたような凄まじい音がして、場内が静まり返った。勝利を誇示するかのように右拳が伸び上がっていく裕子の力強く美しいパンチに観客の目が奪われている。

顎を突き上げられ、両腕がだらりと下がり口からはマウスピースが吹き飛んでいく未希。血で赤く染まり高々と舞い上がっていくマウスピースがパンチの尋常じゃない威力を物語る。未希の両足がキャンバスから浮き上がり、血飛沫を撒き散らしながら背中から倒れ落ちた。リングの真ん中に両腕がバンザイして倒れたまま動けない。上半身が小刻みに痙攣を繰り返し白目を向いて天を仰ぐ未希の姿をライトが痛々しく照らす。裕子は返り血を頬に付け悠然とその姿を見下ろしている。

勝者と敗者の姿にくっきりと分かれた、残酷な形で死闘を終えた二人。カウントはもはや不要だった。失神している未希に青コーナーからタオルが投入され、同時にレフェリーも両腕を交差した。試合終了のゴングが鳴り、レフェリーがその場に立ち尽くす裕子の右腕を上げた。

「勝者小泉裕子!!」

大歓声が起こり、観客から拍手喝采が裕子に送られる。

リングの中で裕子は昭夫と抱擁した。

「お父さん・・・」

目を瞑りながら、父の温もりを肌で感じる。

「わたし・・・絶対にチャンピオンになるから」

全身で喜びを感じながら父の前で誓った。裕子が最高の一時を味わう一方で未希の身体は痙攣が止まらず担架に乗せられてリングから降りようとしていた。もはや未希と分からないほどに瞼も頬もパンパンに腫れ上がり醜く崩壊した顔面にはタオルを伏せられている。リングの上で裕子への勝利者インタビューが始まる中、花道へ下がっていく未希は伏せられた顔を涙で濡らす。

もう二度と勝てないんじゃないか・・・。そう思ってしまいたくなるほどの才能の差を見せつけられ、未希は希望を失っていた。

新人王トーナメント決勝戦

○小泉裕子(第5ラウンド1分25秒TKO)●相坂未希

最終話

更衣室に入ろうとドアを開けると、秋子と鉢合わせした。

「待ってたぜ新人王」

眼前で秋子はにやけながら言った。

「からかわないでくださいよ」

裕子は目を逸らして答えた。

「まあそう言うなよ、あの試合でお前への期待はがぜん増したんだ」

「それより今日からまたよろしくお願いしますね」

「それなんだけどさ、今日から裕子のトレーナーには会長がつくことになったから」

「えっ・・・」

裕子は目を見開いた。

「でも・・・」

「わたしへの気づかいだったらいらないよ。わたしから会長に提案したんだ。会長がついてからの裕子のボクシングを見たら誰だってそう思うさ」

そう言うと秋子は「へへっ」と笑いながら続けた。

「親子の絆に勝るものはないってやつだ」

「秋子さん・・・」

「そんじゃがんばれよ」

秋子はそう言うと裕子の横を通り過ぎていく。

「秋子さん、ありがとうございます」

裕子は秋子の背中を見ながら頭を下げた。

着替え済ませ、練習室に移動すると、昭夫がミットを手にしていた。

「お父さん、よろしくね」

裕子が近付いて挨拶をすると、昭夫も気付いてこちらを向いた。

「ああ」

「お父さんそれは?」

裕子がミットを指差すと、

「まずはミット打ちから始めようと思ってな」

と昭夫は言ってミットを手にはめようとする。

「裕子がどれだけ成長したのか早く確認したいからな」

裕子は笑みを浮かべて「うん」と頷いた。

ジムに顔を出すのは三週間ぶりになる。一呼吸置いてからジムの扉を開けると中にいたのは時宗一人だった。ボクシンググローブをはめているところだ。

「会長きてる?」

「今日はまだだよ」

時宗の返事を聞いて未希はそそくさと帰ろうとしたが、呼び止められた。

「あれっ練習していかないの」

「うん」

とだけ返した。

「しょんぼりした顔してるね」

「それは試合に負けたわけだから」

言いたくない言葉を声に出して、さらに気持ちが滅入ってくる。

「まだ落ち込んでるの?」

「まぁね・・・」

時宗はそのまま何も言わずに練習を始めるでもなくこちらを見続けている。なんとなくこのまま帰るのも気が引けて、かといって世間話をする気にはなれず思いきって伝えることにした。

「実はさ・・・もうボクシングを辞めようかと思って」

時宗が細い目を見開いた。

「まだ一度負けただけじゃない」

未希は首を横に降る。

「小泉の才能を目の当たりにしちゃうとさ・・・やっていける自信がなくなっちゃって」

「真面目だね」

「真摯にって言ってくれる。その言葉はあまり好きじゃないから」

「ボクシングに一途なのは未希ちゃんの良いところでもあるけれど」

時宗が真剣な目でこちらを見る。

「でもさ、恋愛を避けたり大学に行くの止めたり・・・そういうの息苦しくならないの?」

「仕方ないだろ、あたしはそういうやつなんだから」

「もっとボクシングを楽しんだらいいのに」

「それが出来たら苦労しないよ」

未希は両腕を組んで目を瞑った。

「ねぇ」

と時宗が言ってきて、未希は「何っ」と面倒臭そうに目を開けた。

「ボクシング辞める前に一週間だけ僕のトレーニングやってみない?」

「えっ・・・」

「それからでもいいんじゃない、ボクシングを辞めるか決めるのは」

やりたいとは思わなかったけれど、自分のことを心配してくれているのだと思うと断る気にはなれなかった。

「別にいいけど・・・何するの?」

時宗はにこりと笑う。

「僕が考えたシャドーボクシングをね」

一週間が経ち、未希はジムで時宗と再び顔を合わせた。

「楽しかった?」

「楽しいわけないだろ。こんなへんてこりんなトレーニング」

時宗の考えたシャドーボクシングとは、前に貴子が指したおかしなシャドーボクシングのことだった。パンチを打つ時はスローモーションと言ってよいほどゆっくり出して、引く時だけ素早くする。

実際にやってみると、このシャドーの特徴であるゆっくりとパンチを打つのがもどかしくて仕方なかった。

時宗は「そう」とだけ返事して背中を向いて歩き始めた。サンドバッグの前で止まってこちらを改めて向いた。

「じゃあサンドバッグ叩いてみて。右ストレートね」

「サンドバッグって来たばかりなのに」

嫌々ながらも未希はボクシンググローブをはめてサンドバッグの前に立った。時宗の指示通りに右ストレートを打ち込む。サンドバッグが大きく縦に揺れると、右拳から腕へとこれまでに体験したことのない感触が伝わってきた。

「なにこれっ今の感じ・・・」

未希は右拳を見つめ続ける。

「今までとは違う・・・衝撃が突き抜けた感じ・・・」

説明をしてよと促すように時宗の顔を見た。

「パンチの威力って前に出す時と同じくらい引く力も関係してくるの知ってた?」

未希は首を横に振った。

「だから、引く時だけ早くしてたの?」

「そう、その方が引くコツが身体に染み込むでしょ」

「そっか」

「それにバランスも大事だからね。ボクシングって前にパンチを出してばかりじゃない。引く動作もきちんとやった方が身体と心のバランスも取れると思ってね」

未希はうっすらと口を開けた。時宗がこんなにもボクシングの練習を追求しているとは思いもしなかった。

「未希ちゃんは前へ前へ気持ちが先走りがちだから心を整えるって意味でも重要かなって思ってね」

「ふざけてたのかと思ったけど色々考えてんだね」

「ふざけてるようにみえてたの」

時宗がふうっと息をついた。

「これからは強さを追い求めるだけじゃなくてさ」

時宗がにこっと笑みを浮かべる。

「可能性を探すのもいいんじゃない」

未希の心に風が吹いた。春の季節を感じさせる爽やかで柔らかな風。そして、太陽が昇ったかのように視界が明るくなっていく。未希は両拳をぐっと握った。

「あたし、ボクシングを続けるよ。一からやり直してみる」

「良かった」

「でも、一からなんて言わないでもっと肩の力抜いてさ、やってみるだけでいいんじゃない」

「そうだったね・・・」

未希は右手で後頭部をさすった。

「それとさ・・・」

未希は顎を引きながら時宗の顔を見た。

「告白の返事だけど・・・まだありかな」

「うん」

時宗は笑顔のまま頷いた。

「じゃあもうしばらく待って。もう一度考えるから」

「分かった、待ってる」

時宗につられて未希も微笑んだ。もう返事は決まってるようなものだとすぐに気付いたけど、今は伝えるのは止めておくことにした。恋心が芽生えたこの瞬間を大切にしていたくて。

おわり

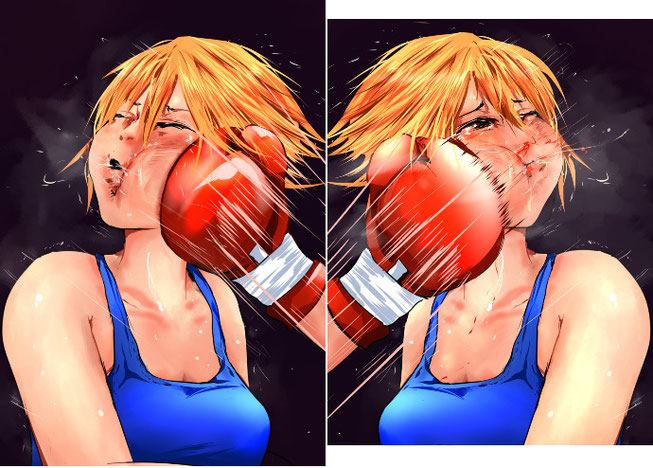

※プリン体さんに後日談的なイラストを描いていただきました(^^)「希望はリングにある」のラストから一か月後の未希のジムでの練習風景になります。時宗が話しかけてきて見上げる未希といった感じの情景です。

あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から